『コボちゃん』を例に

思考のパターンを整理する試み

(4)アブダクション

目次

◆ アブダクションの例

『コボちゃん』を例に思考のパターンを整理する試み(3)演繹と帰納に続き、アブダクション(仮説形成)について説明する。

たとえば次のAではアブダクションを行っている、つまり仮説を形成していると言える。

A

出典『コボちゃん』植田まさし/蒼鷹社

©UEDA Masashi

帰宅したコボちゃんの父・コウジは、玄関にブーツが脱がれているのを見る。するとコウジは、鏡で髪やネクタイを整える。そして家族が不可解に思うほどニコニコしながら帰宅の挨拶をする。そしてブーツは妻のものだと知り顔を赤くする。

コウジはブーツを見てなにを考えたのかと言えば、おそらく誰か女性が、それも若い女性が客として家に来ているのではないか、と考えたわけだ。つまりブーツがある理由として「若い女性が家に客として来ている」という仮説を作ったのである。そしてその仮想した客に向けて格好つけ、愛想よくしてしまった。

アブダクションは「仮説形成」と訳されるが、これはアメリカの哲学者チャールズ・サンダース・パースがはじめて定式化した思考パターンである。『アブダクション 仮説と発見の論理』(米盛裕二・勁草書房)によれば、パースはその過程を、

驚くべき事実Cが観察される。

しかしもしHが真であれば、Cは当然の事柄であろう。

よって、Hが真であると考えるべき理由がある。

と定式化している。

米盛氏はこれを

驚くべき事実Cがある。

しかしHならば、Cである。

よって、Hである。

と簡略化している。

コウジが行った思考の過程をこの定式に当てはめると、

玄関にいつもはないブーツがある。

しかし、ブーツを履いた女性客が来ているのなら、玄関にブーツがあるのは不思議ではない。

よって、女性客が来ている。

といったことになる。ここでは「驚くべき事実」は大げさだが、コウジにとって玄関に脱いだブーツが置かれているのは日常的ではなく珍しいことなのだろう。その珍しい出来事が起きた理由を自分の中で説明してくれる仮説が欲しかったためにそれを作ったわけだ。

Bもアブダクションの例だが、それだけでは終わらない。

B

出典『コボちゃん』植田まさし/蒼鷹社

©UEDA Masashi

コボちゃんが紙で作った兜をかぶって遊んでいる。だがその様子を見ていた母のサナエは、コボちゃんの首筋が不自然に力んでいることに気づく。そこでお辞儀をさせようとするが、コボちゃんはそれをしない。兜を取ってみると、コボちゃんはそこに柏餅を隠していた。(紙製の兜と柏餅から、端午の節句だとわかる)。

サナエがコボちゃんにお辞儀をさせたのは、コボちゃんが頭の上に何かを隠しているのではないかと読んだからだ。つまり、息子の首に妙な力みがある理由を説明してくれる仮説を立て、その仮説の真偽を確かめるためにお辞儀をさせようとしたわけだ。

サナエが仮説を立てた過程は、

兜をかぶっているコボちゃんの首が不自然に力んでいる。

しかし、もしコボちゃんが兜の中に何かを隠しているのなら、首が不自然に力むのは当然である。

よって、コボちゃんは兜の中に何かを隠している。

となる。

このBはさらに演繹の例だとも言える。アブダクションはあくまでも仮説を立てることであり、その真偽を検証する過程まで含んでいない。もしこのBが、サナエが(コボちゃんは兜の中に何かを隠しているんだろうな)と思って終わっていたら、まさにアブダクションの例になっていた。しかしそれで終わっていない。

仮説の真偽を検証するためには、まずどうすればそれが正しいのか、つまり「真」なのか、逆にどうすればそれが間違っているのか、つまり「偽」であるとわかるのかを考えなければならない。どんな方法でも真偽が判定できるわけではない。正確に真偽を判定する方法をまず考えなければならない。

サナエは次のように考えたかもしれない。

頭の上になにかを置いている人はそれを落としたくないからお辞儀をしない。

コボちゃんは頭の上になにかを置いている人である。

よって、コボちゃんはお辞儀をしない。

となる。これは『コボちゃん』を例に思考のパターンを整理する試み(3)演繹と帰納で解説した演繹である。

これによって仮説の真偽を判定する方法が得られた。仮説が正しければこの演繹どおりになる、つまりコボちゃんはお辞儀をしないだろうし、正しくなければお辞儀をするかもしれない。

しかし、まだ実際にその真偽が判定されたわけではない。つまりまだ検証されていない。検証するためにはその方法が必要である。ここでは「コボちゃんにお辞儀をさせる方法」が欲しいだろう。自然に待っていてもいつかするかもしれないが、コボちゃんが兜の中になにかを隠しているのなら、いつまでもしない可能性がある。ここは何らかの方法で積極的にお辞儀させたいわけだ。

結局サナエはコボちゃんに「礼!」と言っている。これは、コボちゃんは過去にも幼稚園などでそう言われて礼をしてきたであろうから今回もするだろう、と考えたのか、それとも日本人一般は「礼」と言われればするだろうから、と考えたのかは判然としない。もし後者だとしたら、

日本人は「礼」と言われて礼をする機会が多い。

コボちゃんは日本人である。

よって、コボちゃんは「礼」と言われれば礼をする。

といった思考過程があったことになる。

結果的に、コボちゃんは「礼!」と言われてもお辞儀をしなかった。これは最初に立てた仮説が正しい可能性があることを示している。しかしまだ確証がない。コボちゃんがお辞儀をしないのはなにか他に理由があるからかもしれない。腰でも痛めているのかもしれない。そこでいよいよ兜を取ってみると、そこに柏餅があった。コボちゃんがそこに隠していたわけだ。仮説が正しかったことが証明されたのである。

サナエがしたことを箇条書きにすると、

・コボちゃんの首筋に妙な力みがある、という事実の観察

・なぜ力みがあるのか、という疑問の形成

・コボちゃんは頭の上に何かを隠している、という仮説の形成

・仮説が正しければお辞儀をしないだろう、という仮説の真偽を判定する方法の形成

・実際にお辞儀をさせる検証方法の形成

・検証

・検証結果の考察から仮説が正しい可能性があることの認識

・本当に頭の上になにかがあるのかの確認

なんと、サナエはこれらの過程を一瞬で行ってしまったのである。

これは面倒臭いことをしたと言ってしまえばそれまでである。たとえば、コボちゃんの首筋に不自然な力みがあることを観察して不思議に思ったサナエが、いきなり兜を取ってしまっても別にいいわけだ。3コマ目がなかったらそういう例だったことになる。だがその前にお辞儀をさせてみるだけで、これだけの思考が行われていることがうかがえるようになった。サナエの母親としての洞察力や頭の回転の速さが、たった4コマで描かれていることになったわけである。

次のCも、見事な洞察を行っていると思える。

C

出典『コボちゃん』植田まさし/蒼鷹社

©UEDA Masashi

コボちゃんは幼稚園で先生から、物を食べる前には手を洗いなさいと言われる。その後のある日、家にいたコボちゃんは手を洗い始める。サナエはそのコボちゃんが手を洗っている様子を見る。そしてサナエがお菓子を置いてある場所で待っていると、コボちゃんがやってくる。

サナエはコボちゃんが手を洗う様を「観察」し、なぜこんな時間に洗っているのかと「疑問」を持った。中途半端な時間であることは、おじいちゃんとおばあちゃんの様子やそのちゃぶ台に食事が用意されていないことなどから、少なくとも食事前ではなさそうだとわかる。(この家では、サナエとおばあちゃんが食事を作る)

そしてサナエは、その疑問に答えてくれる仮説を立てる。その過程は、

息子が妙な時間に手を洗っている。

しかし、もし息子がお菓子を勝手に食べようとしているのなら、手を洗い出すのは自然である。

よって、息子はお菓子を勝手に食べようとしている。

となる。一つ前提として、この家では、コボちゃんはお菓子を勝手に食べてはならない、というルールがあるらしいとわかる。そのルールを息子が破ろうとしているわけだ。コボちゃんは、幼稚園の先生から言われた「食べる前には手を洗う」という一種のルールは守りながら、「お菓子は勝手に食べてはならない」という家庭内のルールは破ろうとしている可笑しみも表現されていると言える。

サナエは仮説を立てただけではなくその真偽を確かめようとする。もし仮説が正しければ、お菓子を勝手に食べられてしまう。仮説の真偽を確かめる方法を考えなければならない。その思考過程は、

お菓子を食べるつもりの人はお菓子があるところに来る。

コボちゃんはお菓子を食べるつもりの人である。

よって、コボちゃんはお菓子があるところに来る。

となる。これで仮説の真偽が判定できるようになった。仮説が正しければコボちゃんはお菓子のあるところにやってくるだろうし、間違っていれば来ないだろう。

だが判定方法がわかれば検証方法も自動的に決まるわけではない。次は検証方法を考え、そして実際の検証である。この場合はシンプルに、お菓子が置いてある棚の前で待っていればいい。その思考過程は、

コボちゃんはお菓子があるところに来る。

お菓子は棚にある。

よって、コボちゃんは棚の前に来る。

となる。そしてサナエが棚の前で待ち構えていると、息子がやってきた。仮説が正しかったことがわかった。と同時に、お菓子を勝手に食べられることを防ぐことができた。

この例でも、

・事象の観察

・疑問の形成

・仮説の形成

・仮説の真偽を判定する方法の形成

・真偽の検証方法の形成

・検証

・検証結果から仮説の真偽の判定

・確認

といった一連の過程を、サナエは一瞬にして行っている。

これもまた面倒くさいことをしてはいる。もしサナエが、コボちゃんが手を洗っている様を見てすかさずお菓子を食べるつもりだと思ったのであれば、その場で「お菓子を食べちゃダメよ」と声をかければよかったはずである。しかし、息子が手を洗い出したのは、他に理由があるのかもしれない。手を清潔にしなければならない何らかの作業をするつもりだったのかもしれない。もしそうだった場合、コボちゃんはお菓子を食べるつもりでもないのに、そうだと疑われて注意されたことになり、傷つくだろう。

サナエはそれをせず、仮説の真偽をコボちゃん自身の行動で語らせたわけだ。もちろん、コボちゃんが棚の前にやってきたのはお菓子を食べるつもりでもなかった可能性もある。だがコボちゃんの恐れ入っているような様子から、サナエの立てた仮説が正しかったことが読み取れる。

◆ 帰納とアブダクション 驚くべき事実

アブダクションを提唱したパースからしてすでに、帰納とアブダクションはどう違うのか考察していたらしく、米盛氏も続いて両者の違いについて書いている。

わたしも考えてみたわけだが、その違いを考察するにあたって次のような話はどうだろうか。

Aさんはある会社で働いているのだが、同じ職場にBさんがいる。このBさんは、ある日から急に、昼食後に必ずプロテインを飲むようになった。月曜日に飲み始め、火曜も、水曜も、木曜も飲んだ。

このとき、もしAさんが「Bさんは4日連続で昼食後にプロテインを飲んでいるから、5日目の金曜日の昼食後も同じように飲むだろう」と考えたら、帰納的な推測をしていることになる。正確に言えば帰納から演繹を行っている。4日連続でプロテインを飲んだ事実から、Bさんは毎昼食後にそれを飲むのだろうと一般化したのならこれが帰納の段階になる。そしてそこから、だとしたら5日目の金曜日も飲むだろう、と考えたらこれが演繹の段階になる。

一方、Aさんが「そもそも、なぜBさんはプロテインを飲み始めたのか?」と疑問に思い、それを説明する理由としてたとえば「Bさんはボディビルを始めたからだ」と仮説を立てたのなら、これはアブダクションになる。

「Bさんは金曜日もプロテインを飲むだろう」との推測は、別にその行動を取る「理由」を考えたわけではないが、アブダクションは理由を考えているわけだ。

では、アブダクションとは「理由」を考えることである、という理解でいいのだろうか。

次の場合はどうなるだろうか。

実はAさんの職場には、かつてCさんという人がいた。このCさんも、ある日から急にプロテインを毎昼食後に飲み始めた。不思議に思ったAさんはCさんにその理由をたずねた。すると「ボディビルをはじめたからだ」と答えた。

その後Bさんがプロテインを飲み始めたために、Aさんは「かつてCさんがプロテインを飲み始めたのはボディビルを始めたためだったから、Bさんがそれを飲み始めたのも同じくボディビルを始めたからだろう」と推測したとしたら、これはアブダクションと言えるだろうか。それとも帰納だろうか。それとも“帰納的なアブダクション”を行ったのだろうか。

この場合でも、AさんはBさんが取る行動の「理由」を考えてはいるのである。だが同時に一般化もしている。この例では、実はAさんは一度もアブダクションを行っていないことがわかる。Cさんがプロテインを飲み始めた理由はCさんに聞いて知ったことであって、Aさんが立てた仮説ではない。そしてBさんがプロテインを飲み始めたのを見て、Cさんと同じような理由なのだろうと帰納による一般化を行っているだけである。つまりAさんはアブダクションを行ってはいないのである。

こう考えていくと結局、パースがその定式の中で「驚くべき事実Cが観察される」と書いていたことが慧眼であったと気づく。アブダクションは「驚くべき事実」を観察した場合にだけ行われるわけだ。理由を考えることが必ずしもアブダクションではないと言える。上記の例で言えば、以前Cさんがプロテインを飲んでいた理由はボディビルを始めたからだと知っていたAさんにとって、新たにBさんがプロテインを飲み始めるという事実は、特に驚くべきことではないわけだ。(Bさんがプロテインを飲む本当の理由自体は、Aさんにとって驚くべきことである可能性はあるが)

なにが「驚くべき」ことになるのかは出来事によってまるで違うだろう。

ここで「共時的」と「通時的」という概念を導入する。平たく言えば、同時に起きることが「共時的」な出来事、順番に起きることが「通時的」な出来事である。AさんとBさんが同じ日の同じ時間にそれぞれラーメンとカレーを食べているのは共時的な出来事であり、Aさんは朝食にパン、昼食にうどんを食べたのなら、それらは通時的な出来事である。

ある複数の事実が共時的に、つまり同時に「起きること」が驚くべきかもしれないし、「起きないこと」が驚くべきかもしれない。同時に起きるだろうと予想していたことが起きなければ驚くべきだし、逆に、同時には起きないだろうと予想していたことが同時に起きればそれは驚くべきことになる。

通時的にも同じようなことが言える。順番に起きるだろうと予想していたことが起きなければ驚くべきだし、順番には起きないだろうと予想していたことが起きれば驚くべきになる。

アブダクションは、これらケースは様々でも、その人にとって「驚くべき」ことが起きた場合にはじめて行われると言える。

◆ 事実の数

上掲したA~Cの例では、それぞれのキャラにとっての「驚くべき事実」は1つであった。つまり1つの出来事を説明する1つの仮説をそれぞれ立てたことになる。だがアブダクションでは、その「驚くべき事実」は別に1つでなくてもいい。複数の事実を同時に説明できる仮説を立てることもできる。むしろここにおいて、帰納との違いがはっきりすると思える。

たとえばAでは、「玄関に普段は見ないブーツがある」というただ1つの事実から、コウジは「女性客が来ているのだろう」という仮説を立てた。だがたとえば、家の前か玄関に、はじめて見るトイプードルでもつながれていたとしよう。そしてさらに脱がれたブーツも見た上で上記の仮説を立てたとしたら、これはアブダクションであって帰納ではないとはっきりする。

その過程を書くと、

家の前に初めて見るトイプードルがつながれている。

さらに、玄関に見慣れないブーツが脱がれている。

しかし、もしペットの犬を連れた女性客が来ているのなら、トイプードルがつながれていて、さらにブーツが脱がれているのは自然である。

よって、女性客が来ている。

となる。「初めて見るトイプードルがつながれている」事実と「玄関に見慣れないブーツが脱がれている」事実は、全く別の出来事であってもおかしくはない。トイプードルがつながれているのは、心無い人が置いていったのかもしれず、ブーツがあるのは女性客が来ているからなのかもしれない。だがこれら2つの事実を同じ1つの仮説で説明しようとすることは帰納ではなく、明確にアブダクションだと言えないだろうか。なぜならコウジがそのトイプードルを見るのは「はじめて」なのだ。帰納が一般化であるなら、この場合一般化できるほど経験というデータがない。逆に言えば、帰納は一般化に必要なデータや経験の数があってはじめてそれが可能だと言える。はじめて遭遇する事実に対して、一般化による説明はしようがないわけだ。

わたしが思うに、アブダクションとは、最初から複数の事実を同時に説明する仮説を立てる思考パターンだとしておけば、帰納との違いを明確にできる。先述したパースによる定式は、その事実が1つのケースだとすれば、その定式と矛盾はない。

つまり「アブダクションとは、n個の事実を同時に説明できる仮説を立てる思考」だと定義しておけばいい。そのnに当てはまる数字はいくつでもいい。上掲したコボちゃんにおける例は、そのnが1だった場合だと言えるわけだ。

◆ 仮説の数 G・H・シャルによる「雑種強勢」の確立

事実の数を問題にしたあとは仮説の数を問題にしてみよう。

哲学には“オッカムの剃刀”、すなわち「仮説は少ないほうがいい」という一種の原則がある。我々は、それぞれの事実をそれぞれ別の仮説によって説明してもいいわけだ。だがこれを続けると、事実の数が増えれば仮説の数も増えることになる。事実が3つのうちは仮説も3つでいいが、事実が100個になると仮説も100個必要になる。100個もの仮説を考えるのは大変だし、いちいち覚えていられない。これはとてもうまいとは言えない。そしてそれだけの数の事実に直面したら、普通は誰でも、それらの大半をうまく説明してくれる仮説を求め始めるだろう。心理的にも「仮説は少ないほうがいい」は妥当だと言える。

科学の歴史を振り返ると、仮説の数が減ったときに技術的なイノベーションが起きることが多いようだ。

木村資生とグレゴリー・ベイトソンの“ひそかな”関係でも触れたアメリカの生物学者ジョージ・ハリソン・シャルによる品種改良法としての「雑種強勢」の確立もまさにその例だと言える。

ジョージ・ハリソン・シャル(1874-1954)

90 Years Ago : The Beginning of Hybrid Maizeより

他殖性の作物や家畜で人為選択を続けると多くの場合「近交弱勢」が起きて形質が劣化してしまう。かつては自殖や近親交配など繁殖様式自体が近交弱勢の原因だと考えられていた。なんらかの有害な因子が存在し、それが自殖や近親交配を続けることで徐々に蓄積して近交弱勢が起こると考えられていたのである。だが、メンデルの法則を知ったシャルは繁殖様式ではなく遺伝子型がその原因だと考えた。具体的に言えば、対立遺伝子における有害な潜性遺伝子が「ホモ接合体」(たとえばaa)になる割合が増えることが原因ではないかと考えた。と同時に、それより100年以上前にドイツの植物学者ケルロイターが葉タバコの交雑をする中で見いだしていた「雑種強勢」という現象もまた遺伝子型で説明できると気づいた。

具体的に言えば対立遺伝子が「ヘテロ接合体」(たとえばAa)になるときそれが起きるのだと考えた。言ってみれば、それぞれの現象はなにかの「量」によって起こるのではなく、遺伝子型という「組み合わせ」と全体におけるその「割合」が問題なのだと気づいた。近交弱勢と雑種強勢という別のものだと考えられていた2つの現象を、同じ原理で説明できるのではないかと仮説を立て、それを後に実証したのである。

ちなみに、ここでいう「雑種」とは異なる「品種」や「系統」のことであって、文字通りの異なる生物種という意味ではない。そして雑種強勢は単なる「かけ合わせ・交雑」とも違う。その具体的な方法は、まず自殖や近親交配を意図的に続けることで「近交系」を複数作る。近交系は対立遺伝子がほぼ100%ホモ接合体になった系統である。(自殖性作物の場合はこれを「純系」と呼ぶ。)そして異なる近交系同士を掛け合わせると、その子世代が両親に比べてはるかに大きくなったり、収量が増大し病耐性も高くなったりする組み合わせがある。同時にその子世代は皆遺伝子型がヘテロ接合体で同じになるため品質が安定する。これはたとえば遺伝子型がそれぞれAAとaaの個体を掛け合わせるとその子世代は全てAaになる、というまさにメンデルの法則を知識として利用している。この形質も優れている上に品質も揃っている子世代(F1)を商品とするのが雑種強勢である。こうすることで偶然にではなく意図的に雑種強勢を起こすことができ、つまり現実的な品種改良法にできるとシャルは示したのである。

それぞれ、左右が自殖を重ねて作った異なる近交系。中間がその間に生まれたF1。

F1が両親よりもはるかに大きく立派に育っているのがわかる。

Inbreeding and Outbreeding Their genetic and sociological significance (E.M.イースト&D.F.ジョーンズ)より

ちなみに、そのF1同士を交配させると、遺伝子型的にはAaとAaを掛け合わせることになる。するとその子世代にはAA、Aa、aaと多様な遺伝子型が現れることになり、その分表現型も多様になる。つまり品質にバラつきが出る。だからF1を育てたあとは自家採種をせずに毎シーズン種子を買ったほうがいいですよ、とF1種子を販売している種子会社は言っているわけだ。

育てたF1のカブを自家採種し、そのF2がどうなるかが検証されている。

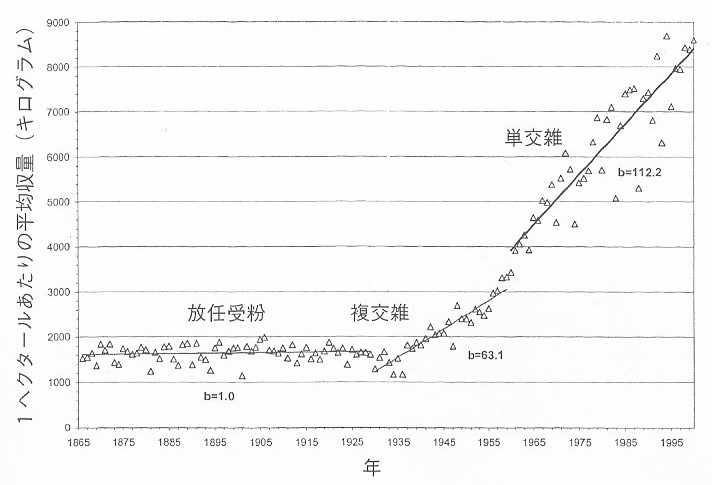

アメリカにおけるトウモロコシ栽培の収量は、データが残る南北戦争が終結した1865年から、雑種強勢が実地に取り入れられる1930年代までの少なくとも約70年間全くと言っていいほど向上させられなかった。その間様々な研究がなされて実際いくつかの品種はできたのだが、肝心の収量は変わらなかった。

たとえば、シャルとともにトウモロコシにおける雑種強勢確立の立役者とされるE・M・イーストは、選択によって一粒におけるタンパク質と脂質の含有量を増やせるか実験した。するとたしかに、それらを増大させることができた。だが同時に収量は低下してしまうこともわかった。

収量自体を選択で増やす実験ももちろん行われた。すると最初の数世代では増えるのだが、その後は近交弱勢が起きてしまい上手くいかなかった。他の系統や品種との掛け合わせをせずに代々選択だけ続けるということは、同じ個体や系統を先祖にもつ者同士を交配させつづけることなのだから、実質的に近親交配をしていることになる。たとえば個体選抜は、集団の中から優れた個体を選んで交配させ、その子供の中からまた優れた個体を選ぶ、という操作を繰り返すことである。つまり2代目にしていきなり兄弟姉妹間で交配させることになり、以降もそれを続けるということである。それが10個体の中から2個体を選ぶ作業であろうが1万個体の中から2個体を選ぶ作業であろうが同じである。こんなことを続ければほとんど確実に近交弱勢が起きる。そこで優れた個体を選抜するのではなく、優れた複数の個体を選抜してグループを作り、そのグループ内で自由に交配させる、という操作を代々繰り返す「集団選抜」と呼ばれる方法なら近交弱勢が起きないのではないかと期待されたが、結果は同じだった。

メンデルの法則を知ったシャルは、選択を続けた場合も自殖を続けた場合も、どちらもホモ接合体の割合が増えるという意味では同じであることにも気づいた。代を重ねるほどその度合いが強くなり、それだけホモ接合体の割合が増える。選択を続けると近交弱勢が起きるのはそのためだと言える。

人為選択の効果には限界があることは現在では知られており、集団遺伝学と育種の世界ではその限界のことを「選抜限界 selection limit」や「選抜平衡 selection plateau」と呼ぶ。木村資生によれば、アラン・ロバートソンが集団遺伝学的に裏付けした選抜限界は、木村による遺伝子の固定確率に関する研究を発展させたものだという。

アメリカにおけるトウモロコシ収量の変化。bは回帰係数。複交雑(ダブルクロス)とは、イーストの生徒だったD・F・ジョーンズが考案した、親になる種子を大量に得るため4品種をかけ合わせる方法。後に、当初シャルが提唱していた単交雑(シングルクロス)が実現できるようになると、増収度合いがさらに上昇しているのがわかる。

『植物改良への挑戦 メンデルの法則から遺伝子組換えまで』(鵜飼保雄/培風館)より

当時のアメリカにおけるトウモロコシの収量は1ヘクタールあたり1,6t程度だった。これが、雑種強勢が取り入れられるようになるとそこから順調に収量が増大し続け、90年代には1ヘクタールあたり9t近くにもなっている。品種改良史上類を見ない大成功だと言えるだろう。

この雑種強勢は今ではトウモロコシ以外の様々な作物や家畜で取り入れられている。日本で売られている野菜の多くは雑種強勢によるものだといい、鶏や豚もそうだという。たとえば「三元豚」や「四元豚」と書かれた豚肉を買って食べたことがある人は多いだろう。この三元豚とは、3種類の純血種を交配させた、つまり2代に渡って雑種強勢を重ねた豚という意味であり、四元豚は3代重ねた、という意味である。つまり三元豚や四元豚は特定の品種や系統の名前ではないのである。

中国では国家レベルで稲の雑種強勢に取り組み、そして増産に成功しているという。(稲はほぼ自殖性なので、雑種強勢を行うためには様々な工夫が必要だが。)

シャルが近交弱勢と雑種強勢という2つの現象を1つの原理で説明できるのではないかと仮説を立ててそれを実証した。それによって雑種強勢を現実的な品種改良法として確立した。そしてその育種法が我々の食卓を支えてくれているわけだ。

仮説が増えるのはアブダクションによるわけだが、仮説を減らすのもまたアブダクションによると言える。

雑種強勢を確立したシャルについてのアニメーション

◆ イルカのアブダクション? 動物も仮説を形成できるか

動物もアブダクションを行えるだろうか。

グレゴリー・ベイトソンの『精神の生態学』に収録されている「ダブルバインド、1969」という論文の中ではイルカがアブダクションを行ったらしい例が語られている。

一頭の雌イルカ(ステノ・ブレダネンシス)が、調教師の笛の音を「二次強化」として受け取るよう訓練されている。笛が鳴ると、餌が来る。笛が鳴ったときやっていたのと同じ行動をあとでまたやると、期待通りにまた笛が鳴って餌がもらえる。

このイルカが、「オペラント条件づけ」のしくみを観客に見せるために使われる。演技用の水槽に入ったイルカが水面上に頭を出すと、笛が鳴って、餌が与えられる。再び頭を出すと、再び強化が与えられる。この同じシークェンスを三度ほど繰り返せばデモンストレーションとして十分だろうから、イルカは舞台から退いて、次の実演まで二時間ほど待機させられる。この段階でイルカは、自分の動作と笛の音と水槽と調教師とをひとつのパターンへ織り合わせるための単純なルールを学んでいる。そのパターンとは、すなわちひとつのコンテクストの構造であり、情報の結び合わせ方を告げる一組の規則である。しかしこのパターンは水槽での一回のエピソードにしか適合しない。エピソードのクラスを相手にするためには、この小さなパターンへのとらわれを打ち破らなければならない。その背後にコンテクストのコンテクストが控えており、それに合わせない限り、イルカは誤った行動を続けなくてはならないのである。

次の実演で調教師は「オペラント条件づけ」を、また始めからやって見せようとする。そのためには、前回とは異なった顕著な行動を選ばなければならない。

イルカは舞台に登場すると、前回同様、水面上に頭を出す。しかし笛の音は聞こえない。調教師はイルカが次に際立った行動を見せるのを待つ。それは尾ビレで水面を叩く動作かもしれない。イルカは苛立ったとき、よくその動作を見せるのだ。すると、今度はその動作が笛と餌で強化され、何度か繰り返される。

しかしもちろん、三回目のショーでは、尾ビレの水面打ちには何の報酬も与えられない。

以上の手続きが繰り返された結果、最終的にそのイルカはコンテクストのコンテクストへの対処のしかたを学習した。舞台に出るたびに、それまでとは異なった、新しい際立った行動を示せばよいことを学習したのである。

『精神の生態学』所収「ダブルバインド、1969」(佐藤良明訳)より

この実験の詳細については、カレン・プライアの『LADS before the WIND』を参考にするのがいい。なぜなら、ベイトソンが書いているショーのトレーナーだったのがまさにカレンだからだ。まず「オペラント条件づけ」についての解説が必要だろう。

人間がイルカを調教しようとすると、一つ大きな問題が生じる。それは、陸上にいる人間には、水中にいるイルカを罰しようがないことだ。同じ陸上にいる動物であれば物理的に叩くなどの方法で罰することができるが、イルカにはそれが難しい。水中に電気を流せば罰することができるかもしれないが、イルカの各水槽は水路でつながっているのである。そのためトレーニング中のイルカを罰したくて電気を流せば、他の水槽にいるイルカにまで電気ショックを与えることになる。これではイルカは混乱する一方で、人間をまるで信頼しなくなり、トレーニングどころではなくなるだろう。

そこでカレンが参考にしたのが、行動主義的な「オペラント条件づけ」であった。イルカの調教では、いきなり人間がイルカに何らかの動きを求めるのではなく、イルカを自由に泳がせる。そしてイルカが何らかの目立つ動きをした際に音を鳴らし、同時に餌を与える。これを繰り返すと、イルカは自分がした特定の動きと音と餌を結びつける。つまり、自分がその動きをすれば餌が与えられること、音はその合図であることなどを学習する。

行動主義の流れを汲む行動分析学では、これを「好子強化(こうしきょうか)」と呼ぶ。ある行動をしたあとなにか喜ばしいことが起きることが続くと、動物はその行動を取る頻度を上昇させる。その逆が「嫌子弱化(けんしじゃっか)」である。ある行動を取ると嫌な目に遭う、ということが続くと、動物は次第にその行動を取らなくなる。

オペラント条件づけは別に動物の調教法として発見・確立されたものではないが、カレンは罰しようがないイルカに対しては「好子強化」を利用することで、それを調教法として応用したわけだ。

カレン・プライアはもともとプロの動物の調教師ではなかった。カレンの元夫であるタップ・プライアは1964年、海洋動物の研究施設であるオーシャニック研究所と、一般向けのレジャー施設であるシーライフパークをハワイに建設した。そして結局、カレンもイルカの調教師として駆り出されることになったらしい。

一方当時のベイトソンは、イルカの“言語”についての研究で著名なジョン・C・リリーに請われて、大西洋のヴァージン諸島にあるその研究所に1963年から準ディレクターとして滞在していた。リリーはベイトソンのことを尊敬していたようだが、ベイトソンはリリーの研究所については「資金の出どころが怪しかった」といった意味のことを述べている。だがそれ以前に、イルカと“喋る”ことを目標にしていたリリーと、動物の非言語的(nonverbal)なコミュニケーションに興味があったベイトソンとでは方向性が一致しなかったのかもしれない。

プライア夫妻は、その後リリーから“預けられる”形でベイトソンをハワイのその研究所に迎えた。そしてベイトソンは65年から72年までここで準ディレクターをしていたのである。ちなみに、ベイトソンが当時一貫して興味を持っていたのは、イルカよりもむしろタコであった。ベイトソンはヴァージン諸島でもハワイでも、自室ではタコを飼ってそのコミュニケーションを研究していたらしい。

カレンによれば、施設の開園以来その運営は軌道に乗ってきたのだが、逆に万事順調に行きすぎて次第にマンネリになってきたらしい。なにか新しいことをしたくなったという。そこでまず、シワハイルカの「マリア」という個体において、ショーごとに違う演技を強化することにした。つまり、前回と同じ演技には強化(音と餌)を与えず、前回とは違う演技にそれを与えることにしたのである。するとマリアはすぐにそれを学習して実践した。ショーごとに違う演技が求められていることを学習し、そして実践したのである。だが、強化した演技のレパートリーにも限りがある。そこでカレンらは、今までに見せた演技には強化を与えないことにした。1、2回不本意なショーを見せることになったが、マリアは問題を解決してしまった。いきなり、今までに誰も見たことがない動きを連発したのである。カレンらも観客も驚いた。そしてカレンらはこのことをすぐにベイトソンに報告した。ベイトソンも興奮し、翌朝観客席からそれを観察した。するとマリアはやはり、今まで見せたことがない演技を何度もしてみせたという。

ベイトソンに言わせれば、マリアは「今までに強化されていない動きだけ強化される」ことを学習したことになる。さらにいえば「創造性」を発揮するようになったと言える。これは行動主義では説明できない現象でもある。

マリアの学習過程とそのレベルを整理してみると

1、自分が特定の動きをすると餌が与えられる、という学習。

2、前回餌がもらえたものとは別の動きをすると餌が与えられる、という学習。

3、今まで一度も行っていない動きをすると餌が与えられる、という学習。

となる。行動主義とは、生まれたての生物の精神は“タブラ・ラサtabula rasa”つまり全くの白紙であり、生物が取る全ての行動は生まれてから学習したものである、とする一種の思想であり科学的態度である。この行動主義では、上記の例で言えばせいぜい1、あるいは2までしか説明できない。3のレベルの学習は全く想定していないのである。ベイトソンは、当時それなりに勢力の大きかった行動主義に対して、低次の学習しか想定していない、という意味で批判していたのだが、カレンらが行ったショーが、まさにベイトソンによる行動主義への批判を具現化したと言える。

ベイトソンはカレンらに、これを厳密な実験として行うよう示唆した。そこでカレンらはハワイ大学や海軍の協力を得て、映像や音声の測定機器を揃え、さらに数人のスタッフやカメラマンを雇い、客前ではなく研究所内の水槽で実験することにした。

もちろん、すでに“創造性を発揮する”ことを学習してしまったマリアは実験には使えない。そこで同じシワハイルカの「ホウ」という個体を使うことにした。実験をはじめてみると、ホウはマリアとは全く違っていた。ホウはマリアに比べてずっと大人しく、イライラする様子を見せることも少なく、強化が与えられなければ容易にやる気をなくしてしまったという。そのためトレーナー側が“規則”を何度か破らなければならなかった。つまり、そもそものイルカとの信頼関係が失われないように、そしてホウのモチベーションがゼロにならないように、餌をやるべきではないときにも何度か与えざるを得なかったのである。そしてホウは試行の14回目まで、今までに見せたことのある演技をやり続けた。だが15回目の試行がはじまる前に、ホウは明らかに興奮した様子を見せた。そして試行がはじまるや、今までに見せたことがない動きを繰り出してみせたという。ついにホウも、マリアのように「コンテクストのコンテクスト」つまり「今までに強化されていない動きだけ強化される」ことを洞察して、それを実践してくれたのである。

すでに見せた演技をやりつづけるホウ。

LADS before the WIND DIARY OF A DOLPHIN TRAINER (Karen Pryor)より

ベイトソンが論文「ダブルバインド、1969」や『精神と自然』に書いている試行の15回目にしてやっと“創造性”を発揮したイルカとは、マリアではなくホウのことだとわかる。同じ種のイルカでも、学習における“勘の良さ”のようなものは個体差が大きいことがわかる。

カレンらはその実験結果を『The creative porpoise: training for novel behavior』 という論文にまとめて「Journal of the Experimental Analysis of Behavior」に投稿した。この論文は大きな反響があったという。その論文が以下のサイトで読める。

論文の中にベイトソンの名と、ベイトソンが創った「context markerコンテクスト・マーカー」という言葉が見える。

この実験をアブダクションの観点から見てみよう。マリアやホウが、何かを洞察したのは否定のしようがない。その過程を言語で表わしてみるとまず、

驚くべきことに、前回餌がもらえた演技をしても餌がもらえない。

しかし、前回とは違う演技をすれば餌がもらえることになったのであれば、前回と同じ演技をしても餌がもらえないのは自然である。

よって、前回とは違う演技が求められている。

というアブダクションが行われたことになる。これが上記1~3の学習過程で言えば1から2の学習への移行になる。次に、

驚くべきことに、前回とは違う演技をすれば餌がもらえるはずだが、もらえない。

しかし、単に違う演技ではなく、今までにしたことがない演技を見せることが求められているのであれば、前回と違う演技をしても餌がもらえないのは自然である。

よって、今までにしたことがない演技が求められている。

となる。これが2から3の学習への飛躍になる。ホウが15回目の試行の前に興奮した様子を見せたのは、なぜか今まで餌がもらえなかった理由と、ではどうすればもらえるのかを洞察して興奮したと言える。まさにアブダクションを行ったことになる。

当然ながら、これらは単なる「試行錯誤」とは違っている。E・L・ソーンダイクが行った動物における試行錯誤の実験では、動物がいろいろ動いているうちに強化が得られるパターンに遭遇するように人間によって「計算」されているのである。そこでは、動物がなにかを洞察する必要はない。

“下手な鉄砲数撃ちゃ当たる”ではないが、何も考えずにひたすらいろいろな方法を試し、その過程で偶然強化が得られることと、試行錯誤する過程でなにかを洞察して一躍結果を得ることは違うわけだ。後者の場合だけ正しくアブダクションを行っていると言える。

この動画内のテンは、まさに「試行錯誤」をしていると思える。

カレンは一部の人たちのように、イルカだけが特別頭がいい動物だとは思っていない。カレン自身が後にハトでも同じようなことを実験によって確認しており、馬もこういった学習をするという。さらにカレンは、西洋人はすぐに動物における“頭の良さの順”を決めたがるが、そのような問はナンセンスだと書いている。

カレンはホウの実験をしたあと、子供の頃、裏庭に来ていたリスのことを思い出したという。カレンの父親は、小鳥用のバードフィーダーを裏庭の木の枝に吊るしていた。そのフィーダーはリスには餌が食べられないように、リスが伝って降りるには細すぎる紐で吊るしてあり、さらにその屋根は急勾配になっていた。あるとき、実際にリスがやってきた。リスは枝からフィーダーにジャンプしたが、屋根の急勾配のせいで落ちてしまった。それを3回繰り返したあと、また木に登ってきたリスはフィーダーをしばらく見つめていた。するとリスは、フィーダーにジャンプする代わりにそれを吊るしている枝に移り、紐をかじって切ってしまい、フィーダー自体を地面に落としてしまった。そしてリスは地面にぶちまけられた餌の上に飛び降りて、ゆうゆうとそれを食べてしまったという。

このリスは、単に試行錯誤によって餌を得られるようになったわけではないだろう。何かを洞察したわけだ。その意味では、たしかにアブダクションを行ったと言える。だがマリアやホウと明確に違っているのは、このリスは「物理的構造」についての洞察を行ったわけだが、マリアやホウはそうではないことだ。

マリアたちは水槽の内や外の物理的構造について洞察して餌が食べられるようになったわけではない。彼らにとってなにか変わったことがあるとすれば、それまで餌をもらえた条件の動きをしてももらえなくなったことである。ベイトソンは、生命と情報の世界では、なにかが「無い」ことも重要な情報になりえると強調しているが、マリアたちにとって音と餌が「やってこない」ことは、まさにコンテクストの変化を知らせる重要な情報であったわけだ。リスはフィーダー・枝・紐などの視界に入る物理的な構造とその関係性を洞察して欲しいものを得た。つまり視界の中に「ある」ものを洞察の素材にしている。一方マリアたちはなにかが「やってこない」ことから、物理的構造についてではなくコンテクストについての洞察を行った。アブダクションにもいろいろなパターンやレベルがあるとわかる。

ちなみに、これはカレンが論文にも書いていないことであり、ベイトソンもその著書に書いていないことなのだが、その後のマリアとホウについて不思議な出来事があったという。

このホウは、実験を行った際はまだ若く成体ではなかったが、その後成長してマリアとほぼ同じ大きさになり2頭はよく似た見た目になった。あるとき、このマリアとホウが入れ替わっていることに気づかないままショーをはじめてしまったことがあったという。つまりマリアはホウに強化されていた演技を本番でいきなり求められ、逆にホウはマリアに強化されていた演技を求められた。マリアはその演技を一度も強化されていなかったし、ホウも同じだった。当然それぞれのイルカは混乱したが、結局求められている演技を理解してショーの間にこなしてしまったという。カレンらは2頭が入れ替わっていることにショーが終わってから気づいた。

カレンは、この出来事についてはもはやまったく説明できないと書いている。他のイルカではこのようなことはありえないという。マリアとホウは、なにかとてつもなく“勘のいい”イルカになってしまったらしい。創造性を発揮することと、勘の良さや察する能力、そしてアブダクションの間には、何らかの関係があるのだと思える。

カレン・プライアの各著作を読んでいると、それは基本的に行動主義に基づいていながら、ところどころそれを逸脱しているのが興味深い。たとえば『うまくやるための強化の原理』に次のように書いている。少々長いがそのまま引用する。

行動を刺激制御のもとにおくと、おもしろい現象を引き起こすことがある。あるトレーナーは、その現象を「学習前への後戻り」と名づけた。行動をシェイピングして、刺激で制御されるようにする。動物がその刺激に対して行動している間に、とつぜん、その刺激に対して行動しなくなるばかりではなく、まったく行動しなくなってしまう。まるで、それまでのシェイピングのことなど、聞いたことがないというようになる。

この現象は、トレーナーを落胆させる。踊りを教えたニワトリがいるとしよう。右手を上げたときだけ踊るように教えて、右手を上げる。ニワトリは手を見るが、踊ろうとしない。合図もしないときに、激しく踊り出す。しかし、我慢してそのまま続けていけば、そのうち光明が見えてくる。いきなり、完全な失敗から完全な成功に跳ね上がる。手を上げれば、ニワトリは踊る。行動は刺激制御のもとにおかれる。

いったい何が起こっているのだろうか。私の意見はこうである。初め、動物ははっきり自覚しないままで手がかりを学習している。そこで動物は手がかりに「気づく」。自分の行動が強化されるために、信号が何かの意味を持っていることを「自覚する」。そのときは、行動をしないで刺激に注目している。この状態では行動もなければ強化もされない。その後、偶然かまたはトレーナーの忍耐により、手がかりが提示されているときに再び行動すると、強化される。そこで、動物は「理解する」。それからあとは、動物は手がかりが何を意味するかを「知り」、確信を持って正しく行動する。

ここでは、「自覚する」とか「知る」とか「理解する」とかいう言葉をあえて使った。これは、動物の頭の中で生じていることを示す言葉であって、ほとんどの心理学者は動物に適用するのを好まない。行動分析学者は、人間に対しても使わない。動物を訓練するとき、多くの場合は、何ごともなく訓練が成功することも事実である。動物が、自分がやっていることを、どの点で意識的に自覚するかを決めるのはむずかしいだろう。しかし、学習前への後戻りが生ずるときは、どんな種の動物でも、意識が転換する兆候だと思う。私は、ハワイ大学の研究者のマイケル・ウォーカーが、マグロを使って実験しているときに、明らかな学習前への後戻りを示すデータを見た。マグロは魚の中では知的な方だが、結局は魚にすぎない。

動物にとってみれば、学習前への後戻りはフラストレーションに満ちた時期だろう。半分ぐらいはわかるのだが完全にはわからなくて悩んでいるのは(数学の問題を解くときにはよくあることだ)、いらだたしいものである。人間や動物は、あまりにもいらだって、怒りや攻撃を示すことさえある。子どもは泣き出して、数学の教科書を鉛筆で刺してしまう。イルカは水面に躍り出て、水の表面に身体を打ちつける。馬はしっぽを振り回して蹴ろうとする。犬はうなる。ウォーカー博士は、実験中、マグロが間違えたら四十五秒以上も強化を与えなかったが、マグロは怒って水槽から跳び出してしまった。

私は、このことを、学習前への後戻りに対するいらだちと呼ぶ。いままで真実だと思っていたことが、いきなり真実ではなくなり、なぜそうなったのかもわからない。そこで、いらだつのである。人間の場合には、そのいらだちは、それまでの堅い信念がゆらいできて、しかも新しい情報の方が正しいかもしれないと気づいたときに生ずる。このいらだちは、本当の学習が起こり始めたことを示すのであろう。そこで踏んばって、嵐が通り過ぎるのを待てば、虹の輝きが現れるのだ。

『うまくやるための強化の原理』

(カレン・プライア著 河嶋孝・杉山尚子訳/二瓶社)より

カレンが書いているように、行動主義や行動分析学では基本的に「気づく」、「知る」、「自覚する」、「理解する」といった言葉で動物の心理を説明しない。だがカレンはまさにその点を逸脱する。動物がなにかを自覚したり理解したりしたと考えざるを得ないケースを何度も見てきたからだろう。それはまさにベイトソンと、自分で目の当たりにしたマリアやホウの影響だと思える。

カレンが書いている「学習前への後戻り」とそれへのいらだちは、アブダクションと完全に重なるものではないが、洞察の前にそのいらだちが起きるという意味では同じだと思える。

余談になるが、実はカレンがイルカの調教法として確立し、それを犬などのペットのトレーニング法に応用して各国にひろめたのが「クリッカー・トレーニング」である。カレンが確立したイルカを罰することなく演技させるこの調教法は、他の動物にも応用できる。動物にしてみれば、罰されることがないだけでなく、遊び感覚で取り組めるこのトレーニングは楽しいらしく、これを学んで取り入れたトレーナーの多くが、動物自身が喜んでトレーニングに参加するようになったと述べている。カレンがひろめたこのトレーニングのおかげで、主人に芸を仕込まれる際に罰されるペットが大幅に減ったのかもしれない。(ちなみに、合図になるのは別にクリッカーでなく声などでも効果の高さは変わらないらしい。だが、手元のボタンを押すだけで合図の音を出せるクリッカーを使用することは、圧倒的に楽ではあるだろう)

クリッカー・トレーニングについて語るカレン・プライア。シーライフパークでのイルカの調教をする過程でそれが生まれたことを語っている。

トレーニング法の説明と、犬が段階的に学習していく様が非常にわかりやすい。

◆ 総論

『コボちゃん』を例にしてメタファー、アナロジー、帰納、演繹、アブダクションと説明してきた。基本的な思考のパターンのそれぞれを、これで一応説明できたと思う。

思考パターンについて思考することは「メタ思考」と言える。こういった作業は“哲学的”ととらえられるのかもしれない。だがそもそも『コボちゃん』の作者植田まさし氏は、大学で哲学を専攻されていたそうだ。するとその植田氏の作品がある程度“哲学的”になるのは自然だろう。そのおかげで、『コボちゃん』を例にして各思考パターンを整理することが可能になったのである。

それぞれの思考パターンがどういうものなのかと思う人にとって、これらの考察がなんらかの助けになれば幸いである。

2022 5/13

◯参考文献

・米盛裕二『アブダクション 仮説と発見の論理』(2007年)勁草書房

アブダクション―仮説と発見の論理 | 米盛 裕二 |本 | 通販 – Amazon.co.jp

・鵜飼保雄『植物改良への挑戦 メンデルの法則から遺伝子組換えまで』(2005年)培風館

植物改良への挑戦―メンデルの法則から遺伝子組換えまで | 鵜飼 保雄 |本 | 通販 (amazon.co.jp)

・木村資生『生物進化を考える』 (岩波新書・1988年)岩波書店

生物進化を考える (岩波新書) | 木村 資生 |本 | 通販 | Amazon

・Kim, K.-M. Explaining Scientific Consensus: The Case of Mendelian Genetics. New York: The Guilford Press, 1994.

Explaining Scientific Consensus: The Case of Mendelian Genetics: Kim, Kyung-Man: Amazon.com

・グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』改訂第2版(佐藤良明訳・2000年)新思索社

精神の生態学 | グレゴリー・ ベイトソン, 佐藤良明訳 |本 | 通販 | Amazon

・Pryor, K. LADS before the WIND DIARY OF A DOLPHIN TRAINER. Sunshine Books, Inc, 2000.

Amazon.co.jp – Lads Before the Wind: Diary of a Dolphin Trainer | Pryor, Karen, Lorenz, Konrad |本 | 通販

・カレン・プライア『うまくやるための強化の原理 飼い猫から配偶者まで』(河嶋孝・杉山尚子訳・1998年)二瓶社

うまくやるための強化の原理―飼いネコから配偶者まで | カレン プライア, Pryor,Karen, 河嶋孝, 杉山尚子 |本 | 通販 | Amazon

◯参考サイト

◆ 雑種強勢について

・90 Years Ago : The Beginning of Hybrid Maize

ジェイムズ・F・クローによるコメンタリー

・Inbreeding and Outbreeding Their genetic and sociological significance

E・M・イーストとD・F・ジョーンズの共著

・品種育成法の実際

「集団選抜」や「雑種強勢」など各種の品種改良法についてわかりやすくまとめられているサイト。

・「ハイブリッド・コーン」というイノベーション(1)

イノベーションという観点からシャルの雑種強勢について解説されているサイト。

・外山亀太郎と明治期の蚕糸業における蚕の「種類改良」

実はシャルやイーストよりも早く、雑種強勢を養蚕において実用化していた日本の外山亀太郎について書かれている。蚕の品種改良においても選択か交雑かの論争があったことがわかり興味深い。

・繭の大きさと繭糸の長さ-外山亀太郎先生-

養蚕における雑種強勢についてわかりやすく書かれている。

・世界ではじめて野菜のハイブリッド品種をつくった柿崎洋一

最初にナスのF1品種を作った柿崎洋一について書かれている。

・迫りくるF1バレイショの時代

ジャガイモ栽培でも雑種強勢が研究されているという。今まで見向きもされてこなかった種子から栽培することで、種イモからの栽培に比べて約100倍の生産効率になるという。イモが病気に感染すると種イモ自体が伝染源になってしまうため管理が大変だが、種子にはそれが無いため大幅なコスト・労力減にもなるという。

・ワサビ一代雑種(F1)品種「ふじみどり」の開発 [pdf]

世界初のワサビ一代雑種について書かれている。今までの品種に比べて水量が少なく、高温の環境でも育つという。

・F1品種って、どんな品種

種子会社のトーホクがF1種子について説明しているページ。「固定種」との違いがわかりやすい。

・ゲノムでは測れない雑種強勢の素晴らしい効果

和牛でも雑種強勢が取り入れられているらしい。

・米国における乳用牛の輪番交配の取り組み

アメリカで行われている乳牛の雑種強勢について書かれている。雑種の乳牛は、ホルスタインに比べて乳量は数%低下するが、死産率は低下し、健康になって長命にもなるため、一頭あたりの利益率は上昇するという。

・重種馬の改良業務

・サラブレッドとは違う「ばん馬」の血統って?【プロに聞くばんえい競馬をもっと楽しむ方法】

ばんえい競馬に出場する馬はほぼ雑種強勢によるものらしい。

・Hybrid Vigor in Horses: Outcrossing Explained

アメリカンクォーターホースでも雑種強勢が取り入れられているという。

・特許紹介 トリガイの新品種の作出方法

・トリガイ近交系間交雑に見られた雑種強勢

養殖トリ貝においても雑種強勢が取り入れられているらしい。

・日本のイネ育種の軌跡と行方-トピックスで綴るイネ品種改良-

日本でも稲の雑種強勢を取り入れるべきかが検討されている。

・植物の雑種強勢の分子生物学的な研究と展望 効率的な収量増産に向けて

・DNAのメチル化が雑種強勢に重要であることを発見-収量性に優れた野菜の品種育成の効果に期待-

・ソルガムF1品種「天高」のバイオマス雑種強勢に必要十分な5重要遺伝子が明らかに

雑種強勢が起きる分子的なメカニズムは長年謎だったが、近年解明に向かっているらしい。

◆ 選抜限界について

・A theory of limits in artificial selection

アラン・ロバートソンによる選抜限界の理論

・日本ウズラの体重小方向への選抜限界

・日本ウズラの体重大方向への選抜限界

・【解説】もう能力は十分上がった?これからは体型?乳量における選抜限界

選抜限界の例

◆ イルカのアブダクションについて

・The creative porpoise: training for novel behavior

・Oceanic Institute

タップ・プライアが設立し、グレゴリー・ベイトソンが準ディレクターをしていたオーシャニック研究所のサイト。現在はハワイ大学の一部らしい。

・Sea Life Park HAWAII

オーシャニック研究所と同時に開設されたシーライフ・パークのサイト。日本語版あり。

※内容、テキスト、画像等は正しい引用以外のあらゆる転載・引用・使用を禁じます。