『耳をすませば』の主人公は

「トランス・コンテクスチュアル症候群」か?

目次

◆ 「トランス・コンテクチュアル」とは? ”世界を二重に受けとる”傾向

グレゴリー・ベイトソンは『精神の生態学』に収録された論文「ダブルバインド、1969」の中で、以前の論文がまるでダブルバインドを数えられるものであるかのような誤解を生じさせる可能性があると反省し、新たに「トランス=コンテクスチュアル」という概念を導入している。ベイトソンはそれについて、

複数のコンテクストをまたにかける才能によって豊かな人生を送る人たちがいる一方で、複数のコンテクストの衝突による混乱から生きる力を失ってしまう人たちがいる。その両者に共通しているのは、世界を二重に受けとるという点だ。風に舞う木の葉も、友人の言う「ハロー」も、「川辺に咲いたサクラソウ」も彼らには、ただそれだけのものではない。彼らは、外界の経験を夢のコンテクストに収めたり、あるいはまた、主観的な思いを外界に「投影」し、外的な出来事のなかに収めてしまう。そういった現象の説明を、われわれは、部分的に、学習と経験とに求めるのである。

『精神の生態学』所収「ダブルバインド、1969」

(新思索社・佐藤良明訳)より

と書いている。

トランス=コンテクスチュアルを訳せば、「文脈間を移りやすい」とでも言えるだろうか。

ベイトソンによれば、トランス=コンテクスチュアルな症候が強いほど複数のコンテクスト間で生きている時間が長く、かつあるコンテクストから別のコンテクストに横すべりしやすい。

ベイトソンにとって「複数のコンテクストの衝突による混乱から生きる力を失ってしまう人たち」こそ、彼がいうダブルバインドに苦しんだり、その末に統合失調症を発症したりする人たちになる。統合失調症の病因論として彼が唱えたダブルバインド理論へはいくつかの批判があったらしい。そのうちの一つに、統合失調症は遺伝性の病気であるとの主張がある。彼がこのトランス=コンテクスチュアルという概念を作ったのは、一つにはこの統合失調症遺伝説とすり合わせる意図があったようだ。彼は統合失調症自体が遺伝するとの説に対し、それよりもむしろ世界に対する態度としてのトランス=コンテクスチュアルな症候に遺伝性があるのではないかと書いている。

そして統合失調症になる人も創造的な人も、実は「世界を二重に受けとる」という意味では共通しており、とすればどちらもトランス=コンテクスチュアルではないかと述べている。

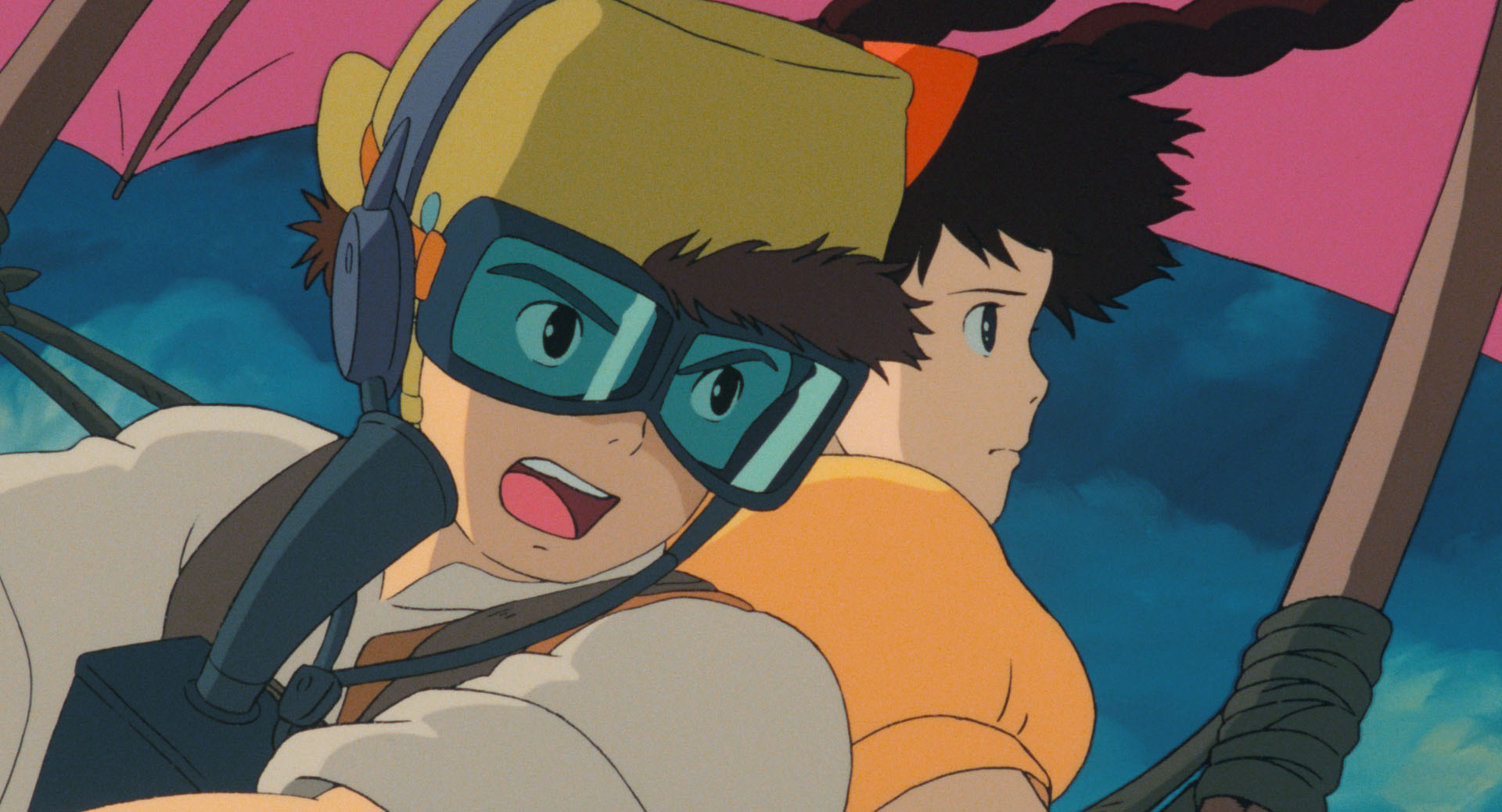

わたしはこの論文を読んで、その「トランス=コンテクスチュアル」な症候とは具体的にどういうものかとしばらく考えていた。そしてあるときふと、スタジオジブリの作品『耳をすませば』の主人公・月島雫が見せる言動などはこれに当てはまるのではないかと思った。(具体的に、といってももちろんこの作品はフィクションだが)

月島雫は中学生の女の子だ。この雫が見せる言動のうちどれがその「トランス=コンテクスチュアル」な症候を示していると考えられるか。

◆ 雫の行動 「日常」から「物語」へ

たとえば、作中雫が図書館に向かうシーンがある。読書が好きな雫は図書館を日常的に利用しており、さらにその父親は図書館で司書の仕事をしているらしい。その日雫は、図書館に向かいながら同時に父親に届ける弁当を持っている。雫は電車に乗るのだが、その車内で「ネコ」を見つける。ネコはおとなしく雫のとなりに座り、雫はそのネコに話しかける。

そしてネコが自分と同じ駅で降りるのを見ると、そのネコを必死に追いかけだしてしまう。彼女がネコを追いかける理由は、「物語がはじまった」と考えるからだ。その物語とは彼女が好きなファンタジー色の強い物語であり、さらに自分が主人公であるらしい。雫は常に、自分自身がファンタジーのような“物語”を経験したがっているらしいことが作中さまざまな形で示されている。そして電車の中でネコに出会うという非日常的な経験が、まさにその物語の始まりだと受け取ったわけだ。

これはまさしくトランス=コンテクスチュアルな行動だと言える。図書館に行って父親に弁当を渡す日常のコンテクストから、自分で創った自分を主人公にする物語のコンテクストに、雫自身が積極的かつあっさりと横すべりしたからだ。

雫はそのネコを追いかけて、高台にあるラウンドアバウトのようなはじめての場所に来る。そしてネコが一軒の店に入っていくのを見る。雫はその不思議な店「地球屋」に入ると、店内に飾られていたまたはじめて見るようなものたちに目を奪われる。そこはファンタジー色の強い雫の物語にはうってつけと言えるような場所である。雫はそこでネコの人形「男爵」やその地球屋の主人、そしてドワーフとフェアリーの悲恋を描いた古時計などに出会う。そしてその時計の針を見て“目を覚ます”。自分は図書館に行って父親に弁当を渡さなければならないことを思い出すのだ。物語のコンテクストから日常のコンテクストに、今度は急速に戻ったわけだ。

ここまででいくつかのことがわかる。

まず電車内でネコに出会った時点で雫の言動は多少変わっている。雫は電車内という公共の場所でネコに話かけるのだが、これが雫の友人の夕子や杉村であったら、雫と同じように話しかけるのかと思える。

◆ 「コンテクスト・マーカー」 原作漫画との比較

ベイトソンは「コンテクスト・マーカー」という概念も作っている。今、ここが生体にとってどういうコンテクストなのかを示すマーカーになるものがあらゆるところに存在していると書いている。たとえば病院はわかりやすい。病院は体調が悪くなった人をまず診察する場所である。診察には「診察する人」と「診察される人」が必要である。患者はもちろん「診察される人」だが、特に自分の意思で病院にやってきた患者の場合、病院内にある様々な人や器具が患者に対して自分が今どういうコンテクストにいるのかを語ることになる。白衣を着た看護師の存在などはその最たるものだろうし、他の患者の存在もそうだろう。診察室内の各種の器具や装置も雄弁にそれがどういうコンテクストなのかを語っていると言える。そして一旦それが「診察」のコンテクストであると理解されれば、普段は反抗的な人も大人しくなるだろうし、普通だったら恥ずかしくてしないような格好にも医者の前ではすることになる。同じ言動でもコンテクストによって意味が変わってくる。「診察」のコンテクストでは服を脱ぐのは必要な作業であり、恥ずべきことだという意味にならないからこそ脱げるわけだ。

雫が自分で創った物語のコンテクストにもマーカーがあるはずである。さらに、雫自身がそのコンテクストにふさわしいマーカーになりえるものを探しているとも言える。この場合は「ネコ」がそれである。雫にとってネコは日常と物語双方のコンテクストに存在し、それぞれにおいてそれなりの意味を持つ。どちらのコンテクストにおいてもそれなりの意味を持つからこそ、ネコの存在が日常から物語への横すべりを助けてくれる。このとき雫は「世界を二重に受けとっている」ことになる。

おそらく夕子や杉村にとってネコは単なるネコだろうが、雫にとってはそうではないわけだ。雫は日常のコンテクストの中で生きながら、ほとんど常に雫自身が創った別のコンテクストを用意している。

「世界を二重に受け取る」人などいるのか、と思う人がいるかもしれない。だが、ネコが単なるネコ以上の意味を持つ瞬間は意外と身近にあるだろう。それは「黒ネコに横切られたとき」だ。いわゆる「黒ネコに目の前を横切られたら不吉なことが起きる」という迷信だ。ブチのネコに横切られたのならなんとも思わなかったかもしれないあなたが、黒ネコに横切られるのを見た途端ドキッとすることがあるのなら、その瞬間ネコは単なるネコ以上の意味を持つことになる。そのときあなたは日常のコンテクストにいながら、別のコンテクストにも瞬間的に足を踏み入れているのだ。

むしろ我々のこういう経験が、雫の行動にひそかに説得力を持たせていると言える。

一方、雫の創った物語のコンテクストには父親もその弁当も存在していなかったらしい。雫が地球屋に弁当を忘れていくのは単に慌てていただけかもしれないが、おそらく物語のコンテクストにはそもそも弁当が存在していなかったのだ。

ネコという日常にありふれていながら、どこか神秘的な雰囲気のあるこの動物は物語のコンテクストにふさわしかったが、父親の弁当はふさわしくなかったと言える。「父親の弁当」を要素として含むファンタジー色の強い物語は創りづらいからだろう。事実、雫が夢中でネコを追いかけている最中、父親の弁当が入っているはずの紙袋はかなり雑に扱われてしまっている。むしろそれは、日常のコンテクストに引き戻されるマーカーだったと言える。雫は自転車で追ってきた聖司にその弁当を返されるまで物語に浮ついたままだったのである。

ちなみに、同名の原作漫画(『耳をすませば』柊あおい・集英社文庫)にも雫が電車内で会ったネコを追いかけて地球屋にいざなわれるシーンがあるのだが、そのとき雫は父親の弁当を持っていない。雫が図書館で働く父親に弁当を持っていくシーンはそれよりも前にある。ジブリのアニメ版『耳をすませば』の脚本と絵コンテを担当したのは宮崎駿氏だが、すると地球屋を訪れる雫に弁当を持たせたのは宮崎氏による脚色であるとわかる。それによって雫が「コンテクスト間をトランスする」きっかけが明瞭になったと言える。日常から物語のコンテクストに横すべりする際は原作漫画と同じく「ネコ」がコンテクストマーカーになり、逆に物語から日常のコンテクストに戻る際は「弁当」がマーカーとして機能するように脚本が設計されたわけだ。

出典『耳をすませば』柊あおい ©NEKONOTE-DO

グレゴリー・ベイトソンにとっては、「複数のコンテクストをまたにかける才能によって豊かな人生を送る人たちがいる一方で、複数のコンテクストの衝突による混乱から生きる力を失ってしまう人たちがいる」と書いているように、トランス=コンテクスチュアルな症候は重層的な意味を持つ。「世界を二重に受けとる」傾向は病的にもなれば創造的にもなりえるわけだ。この意味で『耳をすませば』というアニメ作品は、その傾向を創造する方向に活かそうとする人間の物語だと言えそうである。だがそうしようとする過程で、主人公は特に家族の中での葛藤を生じさせてしまう。

◆ 雫の決意 コンテクストの創造

雫は受験生であるにもかかわらず物語を書こうと決意してそれを実行する。だがそのせいもあってか学校の成績は急落し、母親が学校に呼ばれる始末である。結局物語を書き上げた雫は、周囲の人々に励まされながらも、作家になるにはもっと勉強しなければならないと悟り、勉強に本腰を入れる決意をする。将来の夢を叶えるために、自分が今受験生である意味を見いだせたからこそそれができたわけだ。

ここでもまたコンテクストがキーワードになりそうである。将来作家になる、ということは、現在の自分と作家になるかもしれない将来の自分は一つの同じコンテクストの中にいるのである。ここである重要なことに気づく。将来作家になる夢を持つこと自体が、雫にとっては新たなコンテクストの創造であるのだ。作品の前半を通じて、主人公が「作家になりたい」という願望を持っているらしいことは示されてこなかった。雫は「自分を主人公にした物語を生きたい」人だったはずである。すると、雫は一連の経験を通してある願望を別の願望に置き換えたことになる。「自分を主人公にした物語を生きたい」願望を、「物語を書く作家になりたい」願望に変えたわけだ。

これは悪く言えば「代償行為」に過ぎないのかもしれない。ある願望を叶えられないために別の願望を叶えようとしているのだから、ある種の諦めと言えるのかもしれない。だが良く言えば「昇華」であるはずである。もし雫があくまでも「自分を主人公にしたファンタジー色の強い物語を生きたい」人のままであったら、自分が今受験生である事実にも、そしてその後も学生であり続けたり社会に出て働いたりすることにも、これといった意味を見いだせない可能性がある。リアルな人生に深い意味を感じられないまま生きる人間になってしまう可能性があるわけだ。だが将来物語を書く作家になる夢を持つのであれば、自分が今受験生である現実にある程度ポジティブな意味を与えられる。そして夢見がちな、雫の場合は「世界を二重に受け取りがち」なその傾向もポジティブな形で活かせる。さらに言えば、以前の雫は日常と物語というそれぞれ別のコンテクストを分離したまま保持せざるを得なかったが、新たに創造したコンテクストにそれぞれを収めて統一できる。月並みな言い方をすれば雫はこれによって精神的に安定するだろうし、かなり“強く”もなるだろう。

物語を書く、という意味での創造行為には雫自身満足できるものではなかったようだが、実は“自分を主人公にする物語”、すなわち作家になることを目標にする新しいコンテクストをしっかり創造していたわけだ。

現実から“浮き上がった”状態で生きていた人間が“着地した”ことはそのアニメによるヴィジュアル表現でもはっきりと示されている。そのために土地に高低差がある街が“ロケ地”になっていると言える。

その意味ではこれは主人公の楽しいばかりの子供時代が終わり、“つまらない大人”になっていく話なのかもしれない。夢を見ていられた時代が終わり、現実と折り合いをつけて生きていかなければならない大人の人生がはじまるという物語なのかもしれない。だがその主人公は周囲の大人たちに強制されてではなく、自身の決断によってその子供時代を終わらせる。周囲の大人たちはむしろ、特に父親と地球屋の主人は雫を温かい目で見守っている。それどころか、地球屋の主人の存在がなければ、雫は物語を書くという“挑戦”をしなかったかもしれない。たとえ失敗したとしてもこの人が受け止めてくれる、という安心感が雫をその挑戦に踏み込ませたとも言える。雫は、学期中にもかかわらず将来の夢のためにイタリアに行ってしまう聖司には勇気をもらい、その祖父である地球屋の主人には安心をもらっているわけだ。

◆ 雫と地球屋の主人 響き合う「物語」

雫と老人の間には、雫と聖司の間にあるものとは違うある種の絆が存在していることが作中で示されている。

まず、雫がはじめて地球屋にやって来たのは、老人が3年がかりで修理した時計が直ったまさにその日であった。そして老人は、その時計が描くドワーフを知っていた雫に感心している。二人には不思議な縁があるわけだ。

その後物語を書こうと決意した雫は、老人に男爵をその主人公にする許可をもらいに行く。そして老人を最初の読者にすると約束させられる。その後雫は物語の執筆に夢中になって両親を心配させるが、雫は二人に問い詰められてもなお“挑戦”の内容を明かさない。

一方、老人には聖司を含めた彼の一族にも言っていないらしい秘密がある。この老人はかつてドイツで、「ルイーゼ」という女性とともにネコの人形「男爵」とその相方の人形を手に入れる約束をした。だが戦争が起きてルイーゼとは離れ離れになり、人形は男爵だけが老人のもとにある。その後老人はルイーゼとも男爵の相方とも会えないままである。

聖司のセリフによれば、聖司は男爵が祖父にとって特別なものだと知ってはいるが、その具体的な話は聞いていない。老人がそれを言わないのだという。考えてみれば、老人が愛していたのであろうそのルイーゼは、聖司の「祖母」ではないのだ。すると老人が聖司にルイーゼの話をすることは、自分にはお前のおばあさんとは別に忘れられない女性がいるのだ、と言うに等しい。だとすれば老人が聖司に、男爵にまつわる話をしたがらないのは自然である。

老人は暖炉の前でルイーゼの夢を見るが、そのルイーゼのイメージがなぜか、物語を書き上げて地球屋に入ってきた雫のイメージと重なるのは示唆的である。

老人はその雫に男爵にまつわる思い出を語る。それは聖司にも聞かせていない話である。すると、雫は両親にさえ明かさない挑戦の内容を老人には教え、老人は孫にさえしていない話を雫には聞かせていることになる。二人は互いに、親族にさえしない話をする関係であるわけだ。

雫は老人と男爵に上記の物語があるとは知らなかったが、“メランコリック”な表情の男爵からインスピレーションを得て書いた物語の設定は、老人と男爵が経験したそれとなぜかよく似ていたのである。

物語を読んだ老人は雫に「追憶の中にしかいなかったバロン(男爵)を、雫さんは希望の物語に甦らせてくれたんだ」と語る。これは老人にとってルイーゼや男爵を巡る記憶が、雫の書いた物語によってなにか新しくポジティブな意味にとらえ直せるきっかけとなったことを示唆している。つまり雫の書いた物語が、老人に新たなコンテクストを与えたわけだ。老人が孫にも聞かせていない思い出を雫に話せるのは、まさにそのためなのかもしれない。

この作品には、いくつもの「物語」が登場する。物語の中で複数の物語が語られている。それらを箇条書きにしてみると、少なくとも以下のものが挙げられるだろう。

・時計が描くドワーフとフェアリーの悲恋の物語。

・その時計を作った職人がしていたのかもしれない身分違いの恋の物語。職人がそれへの思いを時計の仕掛けに込めたのが上記の物語ではないかと老人は推測している。

・老人と男爵が経験した物語。

・雫が創った自分を主人公にする物語。

・雫がはじめて紙に書き出して創った物語(この物語のタイトルが『耳をすませば』である)。

これらに加えてキャラクター同士の関係性とその変化まで物語とみなすのであれば、その数はさらに増えることになる。

言ってみればこの作品は、物語と物語が絡み合い、そして物語に刺激されてまた新たな物語が生まれ、その新たな物語がすでにあった物語を生まれ変わらせる過程を描いている。物語をコンテクストと言い換えても同様である。

この作品は雫に視点を合わせると、「トランス=コンテクスチュアル」で「世界を二重に受け取りがち」だった少女が、分離していた複数のコンテクストを新たなコンテクストを創造して統一することに成功する物語、と言えそうである。コンテクストと意味は不可分だから、「意味」の観点から言い換えれば、思春期の人間がリアルな人生に新たな意味を見出す物語と言える。

雫が複数の物語とコンテクストをまたにかけつつ、さらに新しく有意義な物語を作り、それによって他人に新たなコンテクストを与えられるのは、「トランス=コンテクスチュアル」な傾向を創造的な方向に発揮した結果と言える。

現実の世界では、ヘルダーリンやウィリアム・ブレイクのように、創造的であると同時に病的だった詩人は少なくない。あるいはヘルマン・ヘッセなども若い頃は相当不安定だったらしい。彼らはまさに「複数のコンテクストをまたにかける才能」の持ち主であったと思われる。そのためそのような才能の持ち主の人生はフィクションのようにきれいに行かないかもしれない。だが少なくともこの『耳をすませば』は、不安定な思春期の人間が大人になっていく一つの理想的な過程を描いているからこそ支持され続けているのだと思える。

グレゴリー・ベイトソンが言う「トランス=コンテクスチュアル」な症候とはどういうものか、という疑問からはじまったこの考察をここで一旦終える。

2021 9/21 加筆修正

2021 10/3 加筆修正

◯参考文献

・グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』改訂第2版(佐藤良明訳・2000年)新思索社

精神の生態学 | グレゴリー・ ベイトソン, 佐藤良明訳 |本 | 通販 | Amazon

・『耳をすませば』柊あおい

耳をすませば (集英社文庫(コミック版)) | 柊 あおい |本 | 通販 | Amazon

◯記事内の静止画像はジブリ公式サイトで提供されているものを使用しています。

耳をすませば – スタジオジブリ|STUDIO GHIBLI

※内容、テキスト、画像等は正しい引用以外のあらゆる転載・引用・使用を禁じます。

Other Posts