木村資生とグレゴリー・ベイトソンの

“ひそかな”関係

目次

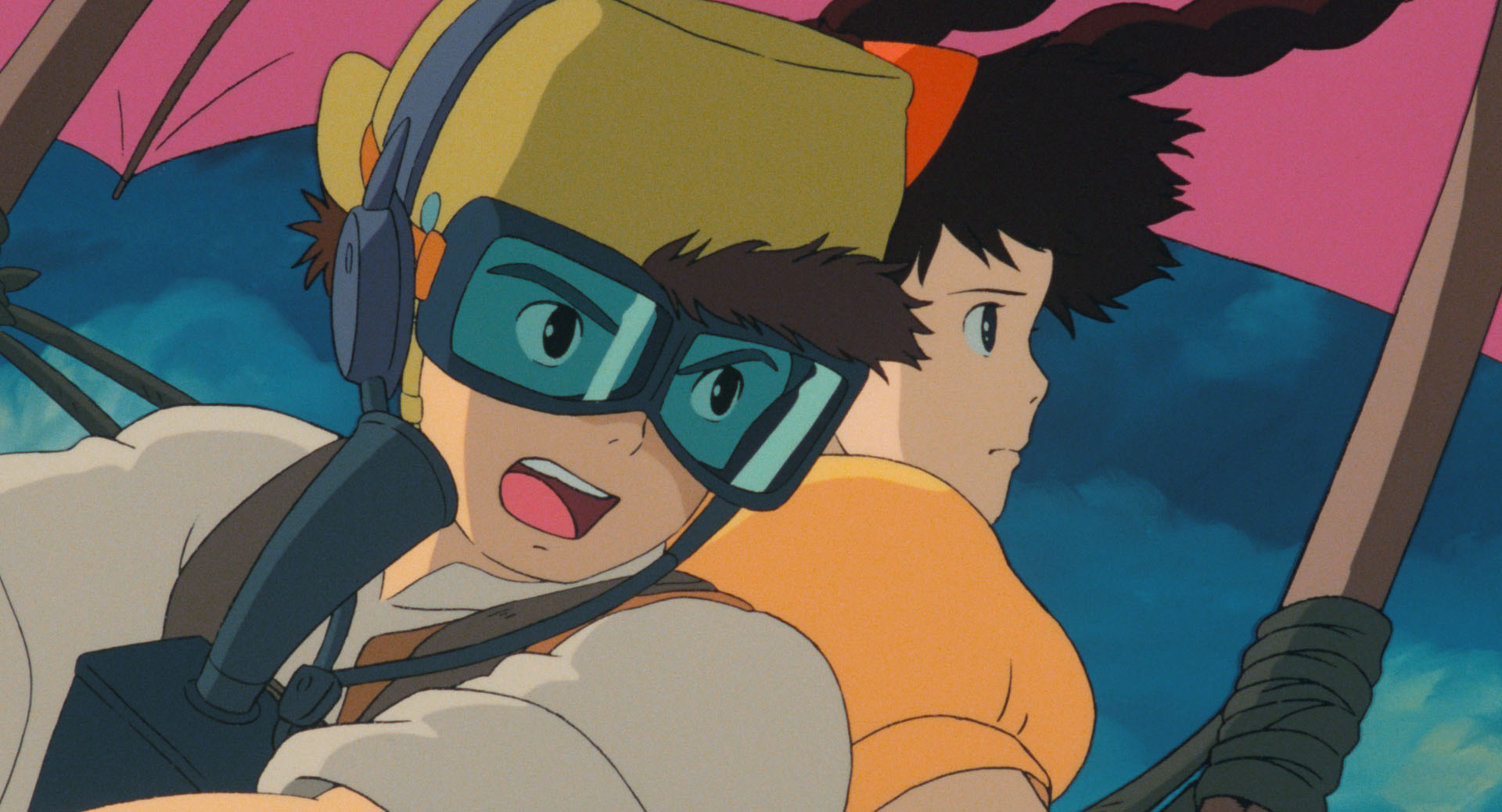

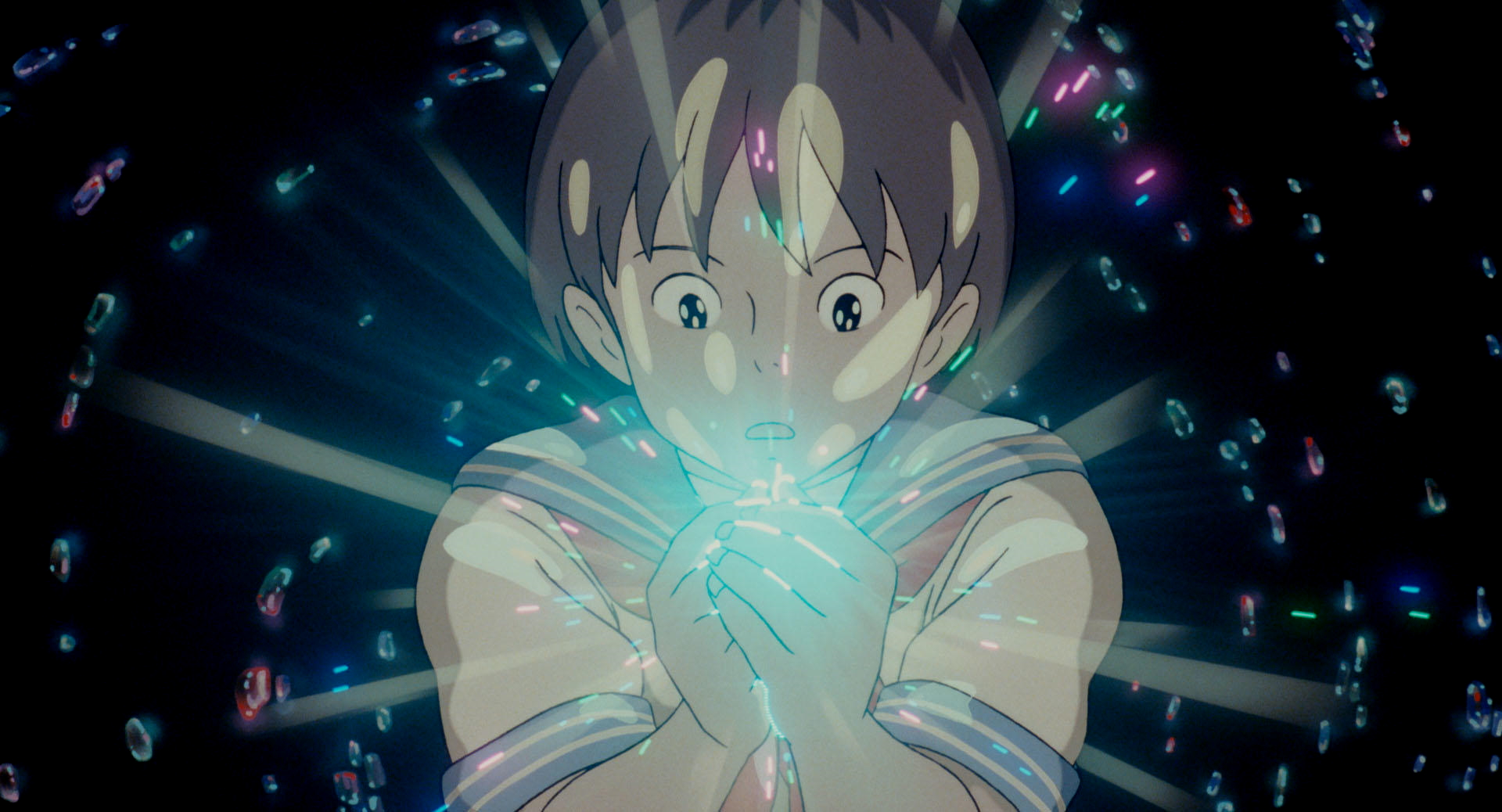

◆ 「ある学者」?

グレゴリー・ベイトソンの『精神の生態学』に収録されている論文「進化における体細胞的変化の役割」を読んで、独創的であり明晰でもあるが、それはおそらく主流な進化論や遺伝学にはなんの影響も与えてはいないのだろうとしばらくは考えていた。だがその後ある本を読んでいて、意外な学者が言及しているらしいことに気づいた。その本とは中立進化論で有名な木村資生の『生物進化を考える』(岩波新書)である。木村は一般向けに書いたこの本の第1章「生物の多様性と進化の考え」における「獲得形質遺伝説の難点」という節の中で次のように書いている。

ある学者は獲得形質が遺伝するという主張に対し、次のような問題点をあげている。一般に生物の示す形態的または生理的な性質(すなわち表現型)はそれが持つ遺伝子の組(詳しくは遺伝子型)だけでは100%決まらず、環境によっても影響される。しかも、表現型における融通性の存在が生物にとって重要で、これによって表現型を変えるだけで適応が行われる。もし、獲得形質の遺伝によりこのような変化が次々に遺伝子型の変化となれば、生物の表現型的な適応性はすべて食い尽くされ、存在できなくなる。これでは真の向上進化は説明できぬというのである。これはするどい指摘だと思われる。たしかに、高等生物の特徴の一つは、一生の間に個体の遺伝子型を変えないでも、表現型を変えることによって外部環境の変化(たとえば夏と冬の気温の違い)に適応できることであろう。例えば、ウサギやイヌなどは夏より冬の方が体毛が豊かになり、これが気温の変化に対する適応に重要な役割を果たしている。

『生物進化を考える』木村資生(岩波新書)より

実はこの文章こそ、前述した「進化における体細胞的変化の役割」の一部の要約として読めるのだ。実際グレゴリー・ベイトソンはその論文で獲得形質の遺伝説を批判しているのだが、その中から木村が書いた文章と似ている箇所を挙げられる。

(前略)以上の点から導かれる結論はこうだ。もし進化プロセスが、現行の進化理論の説くまま進展するのだとしたら、その動きは次第に重くなって、ついには進行停止を余儀なくされる。体細胞的変化が使い尽くされてしまう性格のものである以上、遺伝子型レベルでの変化だけで、外界への適応が得られるとする考え方は、進化のモデルとして不適当である。そう考えたのでは、進化過程が連綿と続いていくことの説明ができない。異なった遺伝子型の掛け合わせが、異なった体細胞調整の掛け合わせを要求し、この要求に応じきれなくなった有機体は、死滅するほかないのである。

『精神の生態学』所収「進化における体細胞的変化の役割」(佐藤良明訳)より

佐藤氏によれば、グレゴリー・ベイトソンは1960年にこれを書き、63年に『エヴォリューション』誌にそれが掲載されたという。53~55年にアメリカで集団遺伝学を学んでいたという木村が、英語で書かれたこの進化論の専門誌を帰国後も読んでいたと考えるのは自然である。

ただ多少気になることがあるとすれば、木村はなぜ木村をして「これはするどい指摘だと思われる」とまで言わせる説の著者の名前を「ある学者」として伏せたのか、という点だ。木村は同じ本の中で、多くの生物学者をフルネームで紹介しているにもかかわらず、である。木村は「人類学者」や「哲学者」として紹介されることの多いグレゴリー・ベイトソンを“正統”な生物学者だとは見なしていなかったからだろうか。それとも様々な学問領域を渡り歩いたこの学者について説明するのが面倒くさかったのだろうか。それとも単に名前を失念したのだろうか。それとも、彼がウィリアム・ベイトソンの息子だからであろうか。

ウィリアム・ベイトソン(左)とウェルドン(右)がともに写った写真。論争以前のものだと思われる。

ケンブリッジ大学デジタルライブラリーBateson Archiveより

木村が学んだ集団遺伝学は“よみがえった生物測定学派”とも言われる。その生物測定学派のリーダーであるウォルター・フランク・ラファエル・ウェルドンと、再発見されたメンデルの遺伝法則を実証して「遺伝学」を創ったウィリアム・ベイトソンは友人同士でもあるが、後に激しい論争を繰り広げた関係性にある。

木村は『生物進化を考える』の中で

ウェルドンの死後に彼を記念するためオックスフォード大学にウェルドン賞が制定され、三年に一度、国籍、性別などを問わず、生物統計学の分野で世界的に最もすぐれた業績をあげた学者に贈られることになった。

『生物進化を考える』木村資生(岩波新書)より

と書き、わざわざそのウェルドン賞のメダルの写真を掲載している。

そして『分子進化の中立説』の中では

私は、名誉あるウェルドン記念賞を受けた一人として、ウェルドンの生涯に特に興味をいだくものである。

『分子進化の中立説』木村資生(紀伊國屋書店)より

と書いている。

◆ ウェルドンとは? 生物測定学派とメンデル学派

以下、木村が“特に興味をいだく”というウェルドンについて書く。

ウェルドンとウィリアム・ベイトソンは、『The Origins of Theoretical Population Genetics』の中で著者のプロヴァイン(William B. Provine)が書いているように、学者としてのバックグラウンドにはかなりの共通性がある。どちらもF・M・バルフォアなどの影響を受けていわゆる“個体発生は系統発生を繰り返す”という考え方に基づいて発生や形態形成の観点から進化の研究をしていたがそれに限界を感じたこと、F・ゴールトンの『Natural Inheritance』を読んで、進化の研究は集団を統計的に調査することでその光が当てられるだろうと期待したことなどが共通している。

だが根本的に違っていたのは、ウェルドンはダーウィンと同じく「進化は連続的(漸進的)」であると信じていたのに対し、ウィリアム・ベイトソンはT・H・ハクスリーやゴールトンと同じく「進化は非連続的(飛躍的)」であると信じていたことである。

両者の論争はメンデルの論文が再発見される以前からはじまっていた。ウェルドンは統計的な数学の重要性を悟ったが自分にはその深い素養がないことを認め、応用数学者だったカール・ピアソンを誘った。ピアソンはウェルドンの話に興味を持って主に進化の理論的な研究をはじめた。こうしていわゆる生物測定学派が成立した。この学派は、ダーウィンと同じく「微小な連続的変異」、つまり子世代の個体間に自然に生じる小さな変異に自然選択がかかることで進化が起きると考えていたこと、遺伝の法則としてはメンデルの論文が再発見される以前にゴールトンが提唱していた「Law of ancestral heredity祖先遺伝の法則」が正しいと信じていたという特徴がある。

ウェルドンは最初その方法論の正しさと自分たちの将来の“勝利”を確信して早くも喜んだそうだが、すぐに行き詰まってしまった。ピアソンが書いたウェルドンの伝記によれば、ウェルドンは生物の各世代に統計上なぜか現れる表現型における“中間型の少なさ”、言い換えれば「二型性」を説明するために「死亡率」という概念を創り、それを実験によって証明しようとした。地中海に生息するある種のカニの同世代を大量に捕らえてそれぞれの甲羅の大きさを計測すると、その集団は甲羅が大型の個体と小型の個体の二型に分かれ、なぜか中間の大きさのものが少ない。ウェルドンは中間型が少ないのは、シンプルにそれらが死ぬからだ、と考えた。

ウェルドンは大量のガラス瓶を並べ、その一つ一つに海水と様々な大きさのカニを一匹ずつ入れて彼が言うところの死亡率を計測することにした。ピアソンはその装置を“Crabbery”と呼んで伝記にその写真まで掲載している。crab(カニ)を入れたガラス瓶が並んでいる様子がまるでberry(ベリー)の実のように見えるからだろうか。ウェルドンの仮説が正しければ、甲羅の大きさが中間の個体は、大型や小型の個体に比べてなぜか早く死ぬはずである。つまり死亡率が高いはずである。だが結局、死亡率に差は出なかったという。

“Crabbery”の写真

Pearson, K. 1906. Walter Frank Raphael Weldon 1860-1906: A Memoir. New York: Cambridge University Press.より

ウェルドンによる上記の実験ではもちろん自然選択の存在や死亡率の差の有効な証明にはならず、カニの甲羅を計測すると統計上中間型が少ない、という現象を上手く説明できない。ウェルドンは結局、カニの生息地が環境破壊によって泥が堆積するなどの変化をしたために、それが影響してこのような現象が見られると説明したらしい。しかしこれではもちろん説得力が薄い。他にも、ニシンの体の幅やフランスギクの舌状花にも明らかな二型性が見られたが、いずれも彼が信じる方法論ではうまく説明できず、ウェルドンはこれらの結果にひどく失望したという。ピアソンもフランスギクの舌状花に見られる二型性については、環境や季節の影響が原因とは全く考えられないと書いている。そのピアソンによれば、ニシンとフランスギクについては何も書かれなかったという。

彼らの信念によれば、統計的な研究をすればダーウィンの理論の正しさを証明できるはずだったが、進化どころか一世代における中間型の少なささえ上手く説明できなかったわけだ。自然界には広く見られる「中間型が少ない」というこの統計的な事実が、統計的に研究すればダーウィンの理論を実証できると考えた彼ら学派の前に大きな壁として立ちはだかったわけである。ウェルドンは、メンデルの遺伝法則が実証されるのを待たずに行き詰まってしまっていたらしい。

その後ウェルドンは、陸生巻き貝の殻の巻き数を統計的に研究し、巻数が平均より多すぎたり少なすぎたりする個体は死亡率が高いことを発見した。この研究はいわゆる「安定的淘汰」の例として説明される。ウェルドンは死亡率と淘汰で説明できる事例にやっと出会えたわけだ。

ウェルドンによる一連の研究を俯瞰してみると、それは言ってみれば“統計上の山が1つ”のときは死亡率と淘汰の理論でうまく説明できたが、“統計上の山が2つ”のときはその理論では説明できなかった、ということだ。巻き貝の殻の巻き数を計測して統計を取ると、そのグラフはちょうど“1つの山”のような形になる。一方カニの甲羅の大きさを計測して統計を取ると、そのグラフは“2つの山”になる。死亡率と淘汰の理論では、前者しかうまく説明できなかったわけだ。だがもし統計上の山が1つのときも2つのときも同じようにうまく説明できる理論があったとしたら、この理論のほうがウェルドンの理論より科学的な普遍性が高いことになり、すなわち科学の理論としてよりふさわしいことになる。

その後、再発見されたメンデルの遺伝法則の重要性を悟ったウィリアム・ベイトソンとその協力者たちが、その法則が広く動植物の世界に当てはまることを実証しだした。ウェルドンの理論では説明できなかった中間型の少なさもまさにメンデルの法則によって説明できる。中間型が少ない理由を、ウェルドンはそれらが生まれてからなんらかの理由で死んでしまうからだと考えたのに対し、メンデルの法則はそれらがそもそも少なくしか生まれてこない理由を説明してくれる。だがウェルドンはそれを認めず、その多くの時間とエネルギーをメンデルの理論への批判に費やすようになった。

ピアソンによれば、ウェルドンは自転車での移動を好んだらしい。1906年、ハースト(C・C・Hurst)は『General Stud Book of Race Horse』という本に書かれていた馬の毛皮の色における遺伝例がメンデルの法則に従っていることに気づき、それを考察して発表した。するとウェルドンは、例によって自転車に乗ってあちこちの馬の牧場を訪ね、ハーストの主張を反証しようと資料を集めた。疲労がたたったのかウェルドンはその過程でインフルエンザにかかり、ピアソンが休んだほうがいいと勧めたにもかかわらずまた出歩いたりし、そして肺炎にかかって急死してしまったという。

その後について、木村は『分子進化の中立説』の中で

ウェルドンの死後、生物統計学派は衰退し、メンデル学派の勝利は圧倒的な事実に支持されてまもなく明白となった。

『分子進化の中立説』木村資生(紀伊國屋書店)より

と書いている。これは先述したプロヴァインの本の見解であり、木村自身が

プロヴァイン(1971)はこの時期の興奮に満ち、混乱した雰囲気をうまく叙述している。

『分子進化の中立説』木村資生(紀伊國屋書店)より

と書いているとおりプロヴァインの見方を継承しているわけだ。だがその後キム(Kyung-Man Kim)が『Explaining Scientific Consensus:The Case of Mendelian Genetics』(1994)の中でプロヴァインの見解を批判している。キムによれば、ウェルドンの死後ただちに生物測定学派が衰退したわけではなく、その後ウィルヘルム・ヨハンセンが提出した「純系説」を巡っての動きがあったという。

ヨハンセン(左)とウィリアム・ベイトソン(右)がともに写った写真、1923年。

ケンブリッジ大学デジタルライブラリーBateson Archiveより

生物測定学派の信念によれば、遺伝物質はダーウィンが考えたように液体状および量的なものである。そのため人為選択、特に表現型を選抜する「集団選抜mass selection」を続ければ集団における形質の平均値を好きなように動かせるはずであった。だが実際にはそうならなかったという。自殖性植物の場合は「pure line純系」、他殖性の生物の場合は「pedigree line」に達すると選択の効果が無くなってしまうわけだ。

生物測定学派の学者たちは実験によって次々に純系説とメンデルの法則の正しさを認めていった。その中には、トウモロコシの収量を飛躍的に増大させる「雑種強勢 hybrid vigor」の確立で有名なシャル(G.H.Shull)もいる。雑種強勢はまさに純系説とメンデルの法則に則り、それを応用した育種法である。

彼らは単に遺伝の理論として純系説やメンデルの法則の正しさを認めただけだった。だがそれに怒ったピアソンによって学派から“除名”される、というパターンが何度か続き、それによって生物測定学派は学派というよりピアソン個人になってしまったという。

キムによれば、ピアソンはメンデルの法則のうち少なくとも「分離の法則」についてはある程度まで正しいと認めていたという。だが結局、死ぬまでメンデルの理論自体は認めなかったらしい。

論争の勝者となるウィリアム・ベイトソンは、その論争のさなかの1904年に生まれた三男にメンデルの洗礼名「グレゴール」にちなんだ名前をつけている。その息子がすなわちグレゴリー・ベイトソンなのである。

木村にしてみれば、彼が尊敬するウェルドンの論敵であったウィリアム・ベイトソンの息子にたいして、なにか含むところがあったのではないかと思えてくる。それが『生物進化を考える』の中で、わたしにはグレゴリー・ベイトソンだと思える学者のことを「ある学者」として名前を伏せた理由ではないかと思いたくなってくるのである。

◆ グレゴリー・ベイトソンの論文 「体細胞」における柔軟性の重要性

そのグレゴリー・ベイトソンの論文に話を戻す。

わたしなりにこの論文の趣旨を説明してみる。

この論文のもっともユニークな点は、「体細胞」すなわち“表現型”を中心に据えて進化を考えている点にあると思える。これはたとえばリチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子説」のような、遺伝子を生物の中心かつ司令塔と考える説とはその点で対照的である。ドーキンスのこの説は、生物はひたすら遺伝子からのトップダウン方式でその形態まで含めた表現型が作られるという考え方だろうが、グレゴリー・ベイトソンは遺伝子ではなく体細胞を中心に据える。そして体細胞を中心にして進化という現象を眺めてみると、環境の変化も遺伝子の変異も、どちらも体細胞にしてみればストレスである、と言っている。環境の変化は「外」からの、遺伝子の変異は「内」からのストレスになり、体細胞はそのどちらのストレスにも対応しなければならない。すると、体細胞には常に柔軟性が必要になる、とまず主張している。

グレゴリー・ベイトソンはこの観点から、ラマルク的な獲得形質の遺伝説と、淘汰万能主義的な当時の「進化の総合説」の両方を、一つ論文の中でほぼ同時に批判している。その観点から考えたらどちらもおかしいと言っている。なぜなら、それぞれが主張するメカニズムが実際に進行するとしたら、体細胞は結局その全柔軟性を失うことになり、そうなってしまえば進化は停止せざるをえない、というのがその趣旨である。

先述した木村の『生物進化を考える』における記述は、このうち獲得形質の遺伝説を批判した部分の要約だと思えるのである。

グレゴリー・ベイトソンにとって獲得形質が遺伝するとは、体細胞の柔軟性によってまかなわれていたその変化が遺伝子によって制御されるようになることである。しかし遺伝子による制御にはいわゆる「可塑性」がない。体細胞的な変化なら可塑性があるから、必要でなくなればまたもとに戻る。だがこのようなことが遺伝子によって制御されるようになると、必要でないからその表現型の変化はいらない、というわけにはいかない。

グレゴリー・ベイトソンはその例として、高地に移動した際の呼吸・循環器系の対応とまた低地に戻った際の対応を上げている。たとえば高地に移動すると、酸素濃度の薄さによって最初はあえぐが、次第に呼吸・循環器系が慣れる。このとき、遺伝子自体が変異して対応できるようになったわけではなく、体細胞的に対応しているわけだ。その後また低地に移動すると、最初は酸素濃度の濃さが体への負担になるがしばらくすると慣れる。体細胞的な変化には可塑性があるからこそこういうことができるわけだ。

だが高地への対応の結果が遺伝子によって制御されるようになる、つまり形質として固定され、さらにそれが子供に伝わるとする。すなわち獲得した形質が遺伝するとする。するとその子供の呼吸器系と循環器系は生まれつき高地の薄い酸素濃度に対応した状態で固定されてしまっており、その後低地に移り住む必要があったとしてもそれが難しくなる。遺伝子によって形質が固定されていなければ高地にも低地にも対応できたのに、遺伝子によって制御されたために体細胞的な柔軟性をその分失ってしまうことになる。

そしてこのようなことが他の形質においても代々続いていけば、生物はついに体細胞の全柔軟性を失うことになる。体細胞の全柔軟性を失った生物は新たな環境の変化に対応する術がなく死滅するほかない、だから獲得形質の遺伝が起きるのはまずい、と言っているわけだ。グレゴリー・ベイトソンにとって獲得形質の遺伝は“進化のメカニズム”ではなく“進化を止めてしまうメカニズム”なのである。

木村はこのような趣旨の論文を読んで、「これはするどい指摘だと思われる」と書いたのではないだろうか。

ではグレゴリー・ベイトソンは同じ論文の中で、淘汰万能主義的な進化の総合説に対してはどういう意味で批判しているのか。進化の総合説とは、まさに先述したメンデル学派と生物測定学派の論争を経て成立したものである。この理論では、遺伝子の突然変異と表現型への自然選択が進化の主導的なメカニズムであるとされる。そしてその遺伝子の突然変異の大半は生物の表現型を淘汰に対して不利にするものであり、有利にするものはごくわずかにしかおきない、と考えられていたのである。(これがダーウィンの理論の説明だと思っている人が多いようだが、当然それは誤解である。)

体細胞(表現型)を中心にして考えたとき、それが個体を有利にするものだろうが不利にするものだろうが、表現型に変更をせまる遺伝子の突然変異はストレスである。なぜなら生物の体は、体細胞に何らかの変化が起きたら、それに合わせて他の各種の変数を調整して対応せざるをえない。身体のある部分に変化が起きたら、他の部分は知らん顔できるわけではないわけだ。そしてその対応をした分、体細胞はやはり柔軟性を失うことになる。その問題と方策についてグレゴリー・ベイトソンは次のように書いている。

ジェノティピック(遺伝子的)な変化のうち、有機体にとって新しい状況を作り出すものと、すでにホメオスタティックな機構によって得られているものを追認するかたちのものと、どちらが大きな頻度で起こると推測されるだろうか。後生動物と多細胞植物では、ホメオスタティックな回路がいくつものレベルで相互に絡み合いながら作動している。そこに突然変異か遺伝子再配分によって変化が起こると、その有機体は、非常に多様で多重的な体細胞的特性を、ホメオスタシスのはたらきによって生み出さなくてはならなくなる。さきほど仮想した“プレジラフ”(注・キリンの前身動物としてこの論文の中で仮定された動物)の例で考えよう。その動物は遺伝子“ロングネック”を抱え込んだとき、心臓や循環系はもちろんのこと、[平衡感覚を司る]半規管や背骨の椎間板、体位反射、多くの筋肉の長さと厚さの比率、それに猛獣から身を交わす戦術まで、すべてを修正しないといけない。とすれば、複雑な有機体では、現状追認的なジェノタイプ変化が革新的なものを数の上で圧倒していることが必要である。そうでなければ、種の体細胞的柔軟性というものが尽きてしまうだろう。

『精神の生態学』所収「進化における体細胞的変化の役割」(佐藤良明訳)より

キリンの前身動物なのかもしれない「プレジラフ」の遺伝子に突然変異が起きて首が長くなるとする。だがそうなったら骨格系、筋肉系、呼吸器系、循環器系、神経系などに関わるあらゆる体細胞が、長くなった首に対応して「体細胞的に」一緒に変わらざるを得ない。それらを一斉に、かつちょうどよく変更してくれるような都合のいい遺伝子の突然変異などありえないからだ。そしてその対応を行ったとき、体細胞の柔軟性は大幅に失われている。そしてそのような遺伝子の突然変異が多数起きれば、体細胞の柔軟性はすぐに食い尽くされてしまう。

だとすれば革新的な遺伝子の突然変異が起きればいいというものではない。体細胞がその柔軟性を保つためには、遺伝子レベルでは革新的なその突然変異の数よりも、「現状追認的な遺伝子の突然変異」の数のほうがはるかに多く起こっていてもらわなくてはならない、と言っているわけだ。

ここでベイトソンが述べている「現状追認的なジェノタイプ変化」とは、木村が言う「淘汰に対して中立的な突然変異」とかなり似ていることに気づく。現状追認的な遺伝子型変化は生体をなにも変えないのだから、その生体の表現型を淘汰に対して有利にも不利にもしない。つまり淘汰に対し「中立」なのである。

◆ 「中立進化論」とは? グレゴリー・ベイトソンが木村に先んじていた?

そもそも、木村による「中立進化論」とはなにか。

この理論には2つの核がある。

1つ目は「遺伝子レベルでは表現型を淘汰に対して有利にも不利にもしない変異、すなわち『淘汰に対して中立的な変異』が多数起きている」という主張である。

2つ目は「その遺伝子の中立的な変異は『遺伝的浮動』というメカニズムによって集団中に拡がる」という主張である。

ベイトソンが書いていることは、このうちの1つ目の主張と極めてよく似ているわけだ。

ではグレゴリー・ベイトソンは、木村の「中立進化論」に影響されてこう書いたのだろうか。

先述したように、ベイトソンがこの論文を書いたのは1960年、『エヴォリューション』誌に掲載されたのが63年である。

一方、木村自身の記述によれば、

(前略)これら予想外の結果を集団遺伝学の立場で説明するためには、どうしても自然淘汰に中立な突然変異の偶然的浮動が分子レベルでの進化で主役を演じていると考えざるをえないというのが、1967年になって筆者が達した結論である。この考え(中立説)を秋になって福岡の遺伝談話会などで話したうえ、短報を書き年末近くにイギリスの科学雑誌『ネイチャー』に投稿したところ幸い受理され、1968年の2月に発表された。

『生物進化を考える』木村資生(岩波新書)より

ということである。

時系列を整理してみると、

・60年 グレゴリー・ベイトソン、「進化における体細胞的変化の役割」を執筆。

・63年 『エヴォリューション』誌にその論文が掲載される。

・67年 木村資生、中立説に到達する。

・68年 『ネイチャー』誌に中立説についての木村の論文が掲載される。

グレゴリー・ベイトソンが「現状追認的な遺伝子の突然変異」について書いたのは、木村の影響ではないことがわかる。それどころか、木村が『ネイチャー』誌にその理論を発表する5年前に、グレゴリー・ベイトソンが遺伝子の変異についてはほぼ同じ意味のことを、『エヴォリューション』誌に掲載された論文の中で述べていたのである。そして木村がその論文を読んでいるらしいということは、先述した考察のとおりである。

わたしが言いたいのは、グレゴリー・ベイトソンが木村よりも早く「中立的な遺伝的変異」と意味的に同じことを述べていたこと、そして「中立進化論」を主張して世界的に有名になった木村資生は、実はグレゴリー・ベイトソンのその独創的な論文にそれなりに大きな示唆を与えられていた可能性があるのではないか、ということだ。

そう考える根拠を書いてきたわけだが、それを箇条書きにしてみると

・『生物進化を考える』の中の木村によるある文章が、グレゴリー・ベイトソンの論文の部分的な要約として読めることから、木村がその論文を読んでいる可能性が高いと思えること。だが木村はその説を述べた学者の名前を「ある学者」として伏せているため確証はないこと。

・グレゴリー・ベイトソンがその論文の中で述べている「現状追認的なジェノタイプ変化が革新的なものを数の上で圧倒していることが必要である」という主張が、木村の中立進化論における核の一つとほぼ同じ意味であること。

・グレゴリー・ベイトソンのその論文が雑誌に掲載されたのは、木村が「中立進化論」を発表する5年前であること。

これらによって上記のように考えるのである。

そしてこれが妥当だとすれば、わたしが最初に「進化における体細胞的変化の役割」を読んで思ったように、この論文が進化論や遺伝学になんの影響も与えていない、どころではないことになる。

ちなみに『自然淘汰論から中立進化論へ:進化学のパラダイム転換』(斎藤成也・NTT出版)によれば、木村以前にも木村の理論に近い説を主張した学者は数人いるのだという。だが著者の斎藤氏はその中にグレゴリー・ベイトソンを含めてはいない。

『精神の生態学』の翻訳者である佐藤良明氏はこのベイトソンの論文について、

本論は、環境の中に生きる個体が獲得する「体細胞的変化」の重要性が、当時のオーソドックスな進化論から不当に無視されていることを訴えるものだ。それは、生命全体の流れのなかで、個々の有機体が主体的に生きる部分の重要性を主張することに等しい。粗野な機械論的生物観に対抗して、彼は「進化のシステム」についての、きめ細やかな思考の道筋を提示する。彼はここで、ひとつの「ベイトソン進化論」とでもいうべきものを展開しているのではない。すべての進化論者が避けて通ることのできないはずの基底的な問題を提起し、それに自分が信じるベストな解答を与えているのだ。その意味でこの思弁的考察は、時代を超えた有効性をもつと言っていい。

『精神の生態学』所収「進化における体細胞的変化の役割」(佐藤良明訳)の佐藤氏による解説より

と書いている。

一方、木村自身は中立説の提出について

(前略)このように、筆者にとって中立説は観察データの分析に基づく理論的必然に迫られ提出したもので、当時の進化総合説に洗脳されていた一人として、感情的には自分の出した中立説がなかなか心から信じられないところがあった。

『生物進化を考える』木村資生(岩波新書)より

と書いている。だがもし木村がグレゴリー・ベイトソンの論文を読んでいるのなら、佐藤氏が述べるように「すべての進化論者が避けて通ることのできないはずの基底的な問題を提起」している上にその主張にそれなりの説得力があったからこそ、「当時の進化総合説に洗脳されていた」という木村のその“洗脳”を解く一つのきっかけにこの論文がなっていたのではないか、と思えるのである。

岡崎市にある木村資生の銅像

Wikipediaより

以上で、グレゴリー・ベイトソンと木村資生の“ひそかな”関係性についての考察を一旦終える。

2021 10/6 加筆修正

◯参考文献

・グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』改訂第2版(佐藤良明訳・2000年)新思索社

精神の生態学 | グレゴリー・ ベイトソン, 佐藤良明訳 |本 | 通販 | Amazon

・木村資生『生物進化を考える』 (岩波新書・1988年)岩波書店

生物進化を考える (岩波新書) | 木村 資生 |本 | 通販 | Amazon

・木村資生『分子進化の中立説』 (1986年)紀伊國屋書店

分子進化の中立説 | 木村資生, 向井輝美・日下部真一訳 |本 | 通販 | Amazon

・斎藤成也『自然淘汰論から中立進化論へ:進化学のパラダイム転換』 (2009年)NTT出版

自然淘汰論から中立進化論へ―進化学のパラダイム転換 (叢書コムニス10) | 斎藤 成也 |本 | 通販 | Amazon

・Pearson, K. Walter Frank Raphael Weldon 1860-1906: A Memoir. New York: Cambridge University Press, 1906.

Walter Frank Raphael Weldon 1860–1906: A Memoir Reprinted from Biometrika: Pearson, Karl: Amazon.com

・Provine, W. The Origins of Theoretical Population Genetics. Chicago: University of Chicago Press, 1971.

The Origins of Theoretical Population Genetics: Provine, W: Amazon.com

・Kim, K.-M. Explaining Scientific Consensus: The Case of Mendelian Genetics. New York: The Guilford Press, 1994.

Explaining Scientific Consensus: The Case of Mendelian Genetics: Kim, Kyung-Man: Amazon.com

◯参考サイト

・University of Cambridge Digital Library: Bateson Archive

・品種育成法の実際

「集団選抜」や「雑種強勢」など各種の品種改良法についてわかりやすくまとめられているサイト。

・「ハイブリッド・コーン」というイノベーション(1)

イノベーションという観点からシャルの「雑種強勢」について解説されているサイト。

※内容、テキスト、画像等は正しい引用以外のあらゆる転載・引用・使用を禁じます。