「葛藤」と「矛盾」の違いを

将棋を例にして説明する試み

目次

❖ 「葛藤」と「矛盾」

かつて、この国には二言目には「弁証法」と語りだしてしまう弁証法論者が数多くいたようだが、91年のソ連崩壊を機にしたのかどうか、今ではその数はすっかり少なくなったようだ。

そしてその弁証法論者たちは、口癖のように「矛盾葛藤」と言っていたはずである。彼らはまるで「矛盾」と「葛藤」が同じものであるかのような、同一視しても構わないかのように語っていた。

両者はそもそも、違う現象を描写した言葉である。

簡潔に言えば、「矛盾」は論理的あるいは意味的な状態を表しているのに対し、「葛藤」は心理的な状態を表している。

そのため論理的・意味的に矛盾しながら、同時に心理的に葛藤することもあるし、しないこともある。逆に心理的に葛藤してはいるが、論理的・意味的には別に矛盾していないこともある。

論理学において矛盾はシンプルに「Aかつ非A」、つまり「Aである、と同時に、Aではない」である。ここに一種の“論理的時間”のようなものが持ち込まれて「AであるとすればAではないことになり、AではないとすればAであることになる」と循環する形になるとき、それは一般的に「パラドックス」と呼ばれている。

一方、葛藤とは基本的に「AかBか」という問題である。

このことは単純だが重要である。矛盾は「A」と「非A」の間で起きることだが葛藤は「A」と「B」の間で起きることである。(もちろん、その選択肢の数は2以上もありえる)

この「葛藤」と「矛盾」の違いをより具体的に説明しようとしたとき、たとえばことわざを持ち出すことも考えられるが、どうも得策ではない。様々な例を上げることもできるが、ひたすら「言葉」によるのも芸がない。

なにかいい方法がないか。

❖ 将棋を例にした「葛藤」の説明

あるとき、息抜きとしてコンピュータを相手に将棋をやっていたら、将棋には明確に「葛藤」と「矛盾」のそれぞれを経験する局面があることに気づいた。

より正確に言うと、「二者択一」と「二者択一に思えるが実際には選択することができない」状況である。前者は葛藤する状況と言え、後者は矛盾した状況と言える。

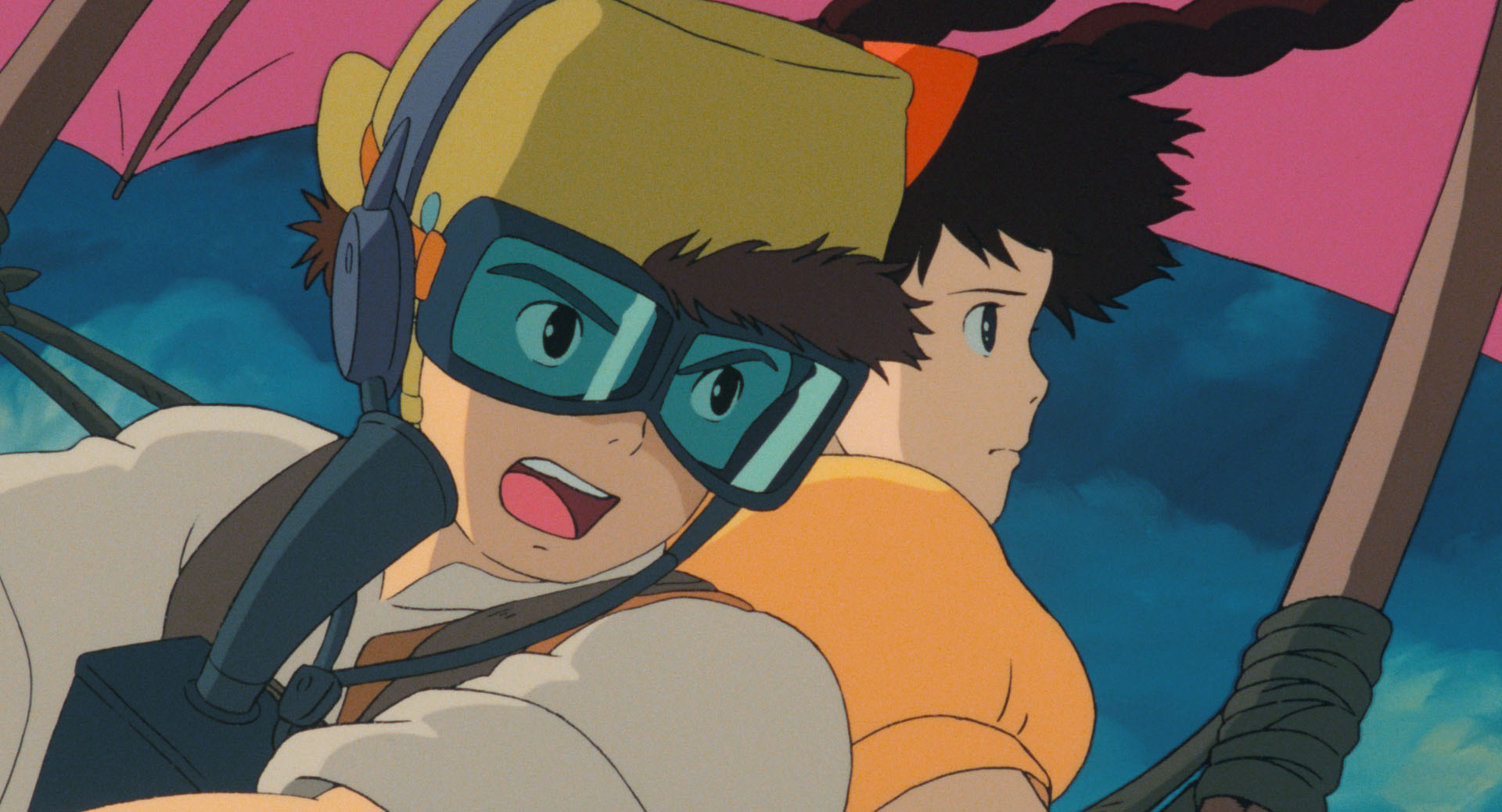

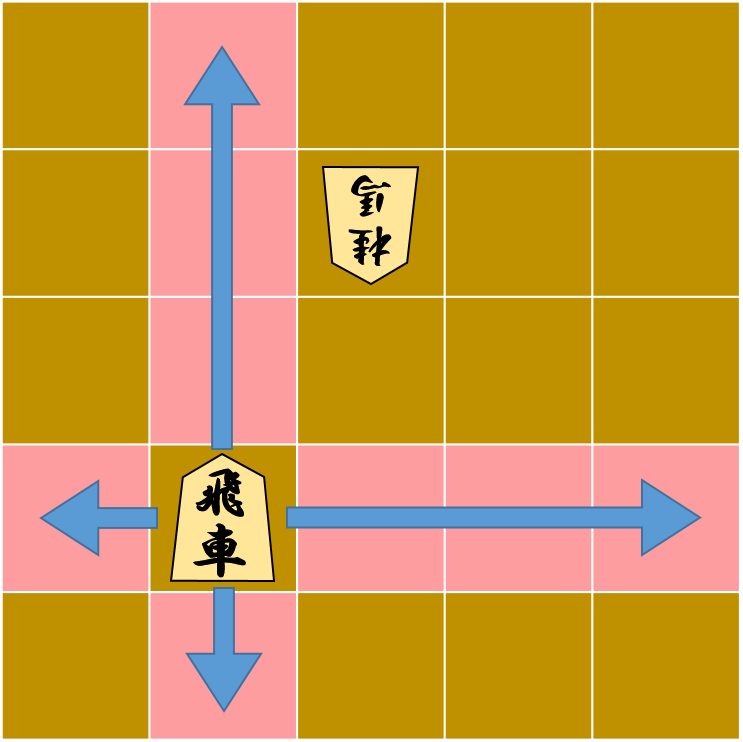

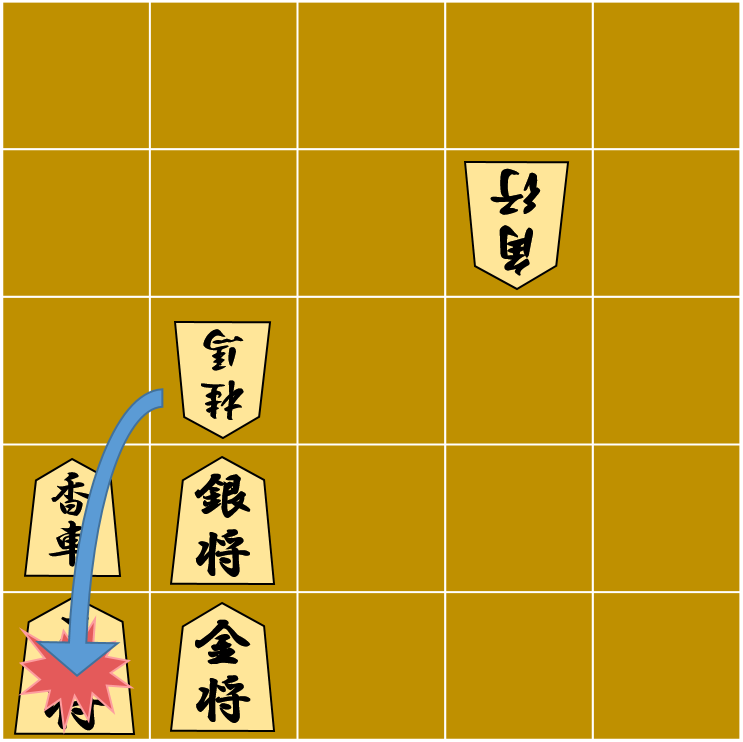

将棋をやっていて指し手が葛藤を経験すると言えるのは、いわゆる「両取り」をされる状況である。

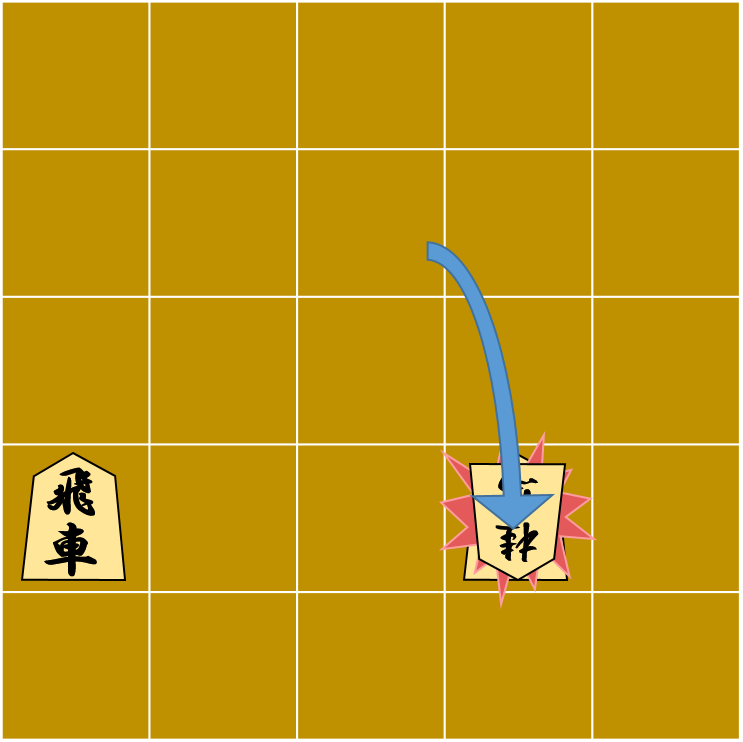

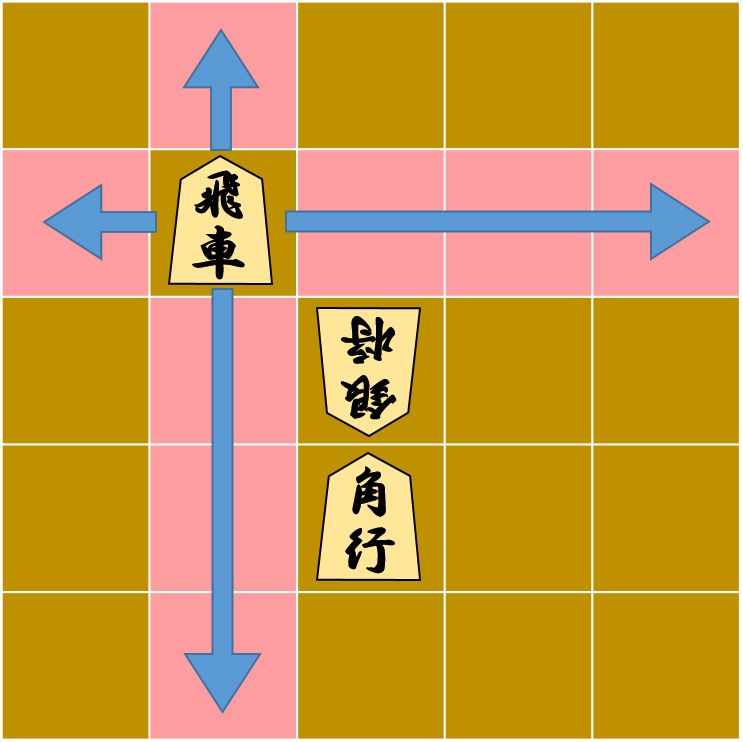

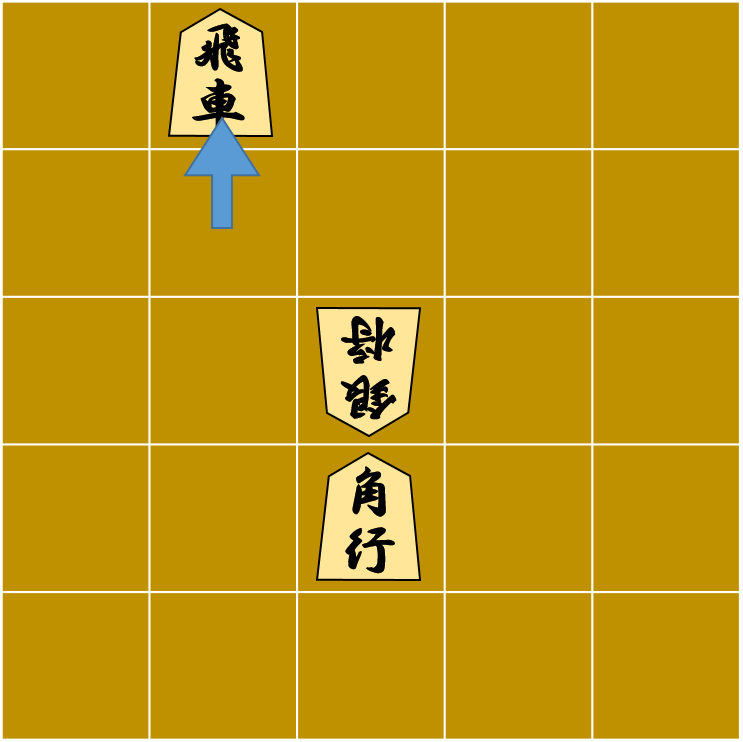

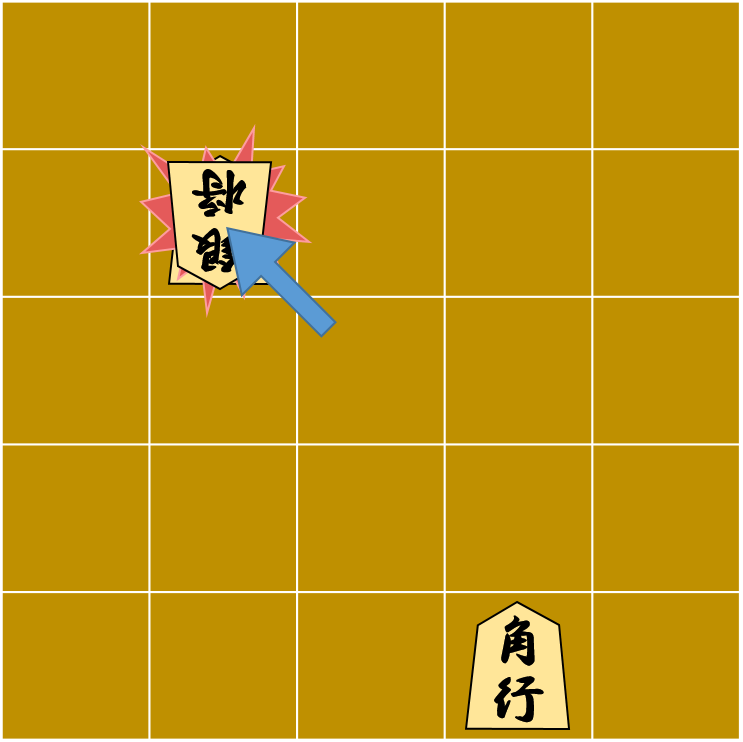

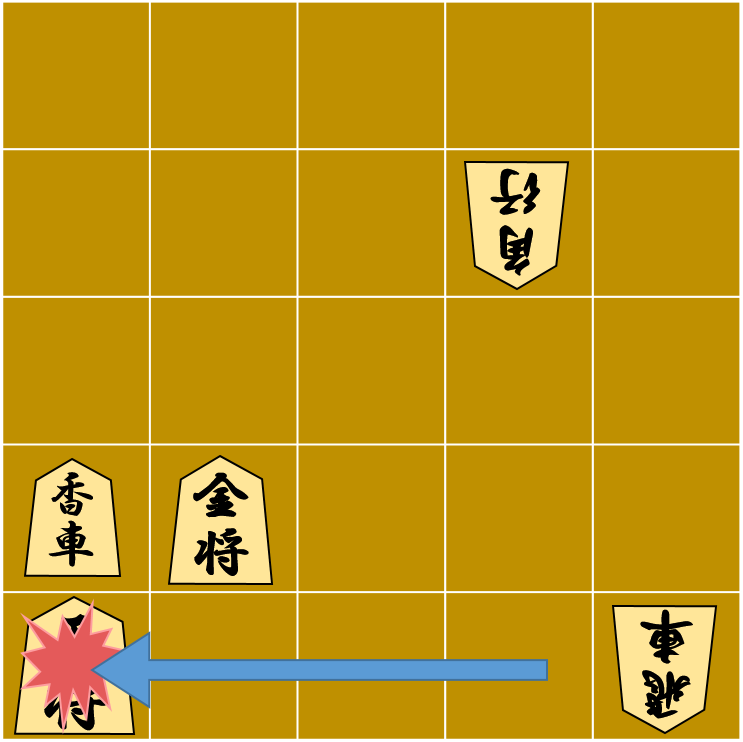

図1

たとえば図1では、相手の「桂馬」の駒がこちらの「飛車」と「角」の駒に対して両取りをかけている状況である。このとき、飛車と角の駒はそれぞれ桂馬の駒の攻撃範囲にいるのに対し、桂馬は飛車の攻撃範囲にも角の攻撃範囲にもいない。だから桂馬は飛車も角も攻撃できるのに対し、飛車も角も桂馬を取ることができない。飛車も角も移動と攻撃範囲の大きい使い勝手のいい駒であるため「大駒」と呼ばれるが、この状況ではその大駒のうちどちらかが取られることは確定してしまっている。

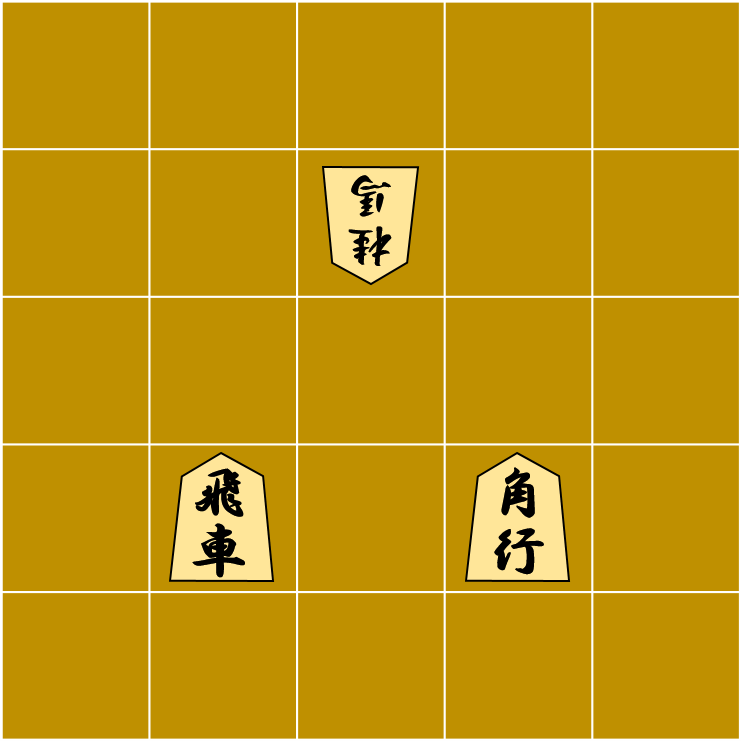

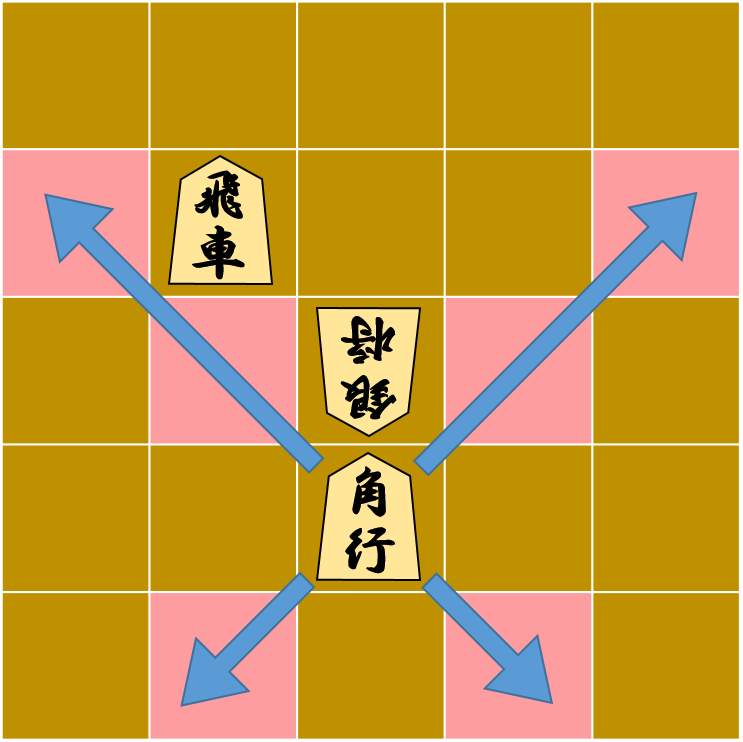

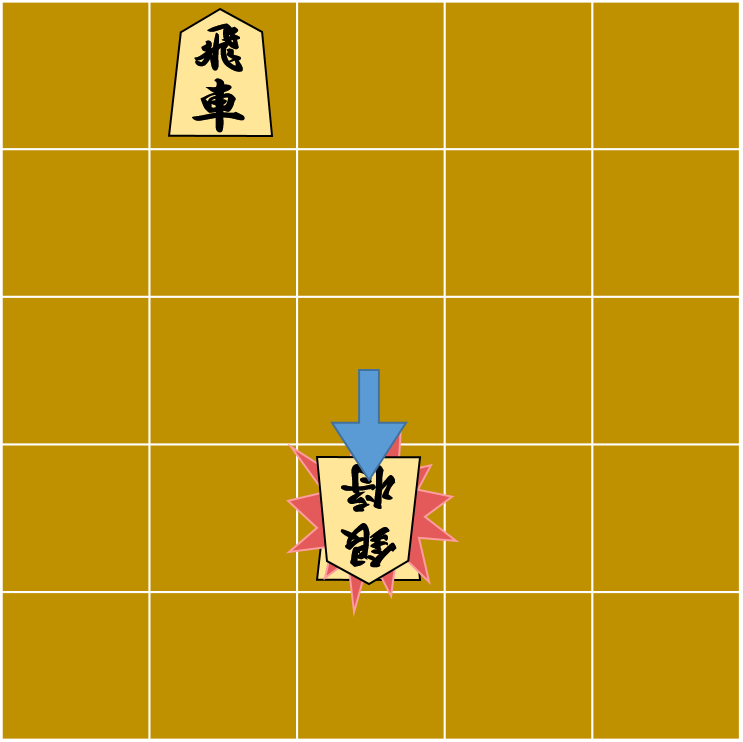

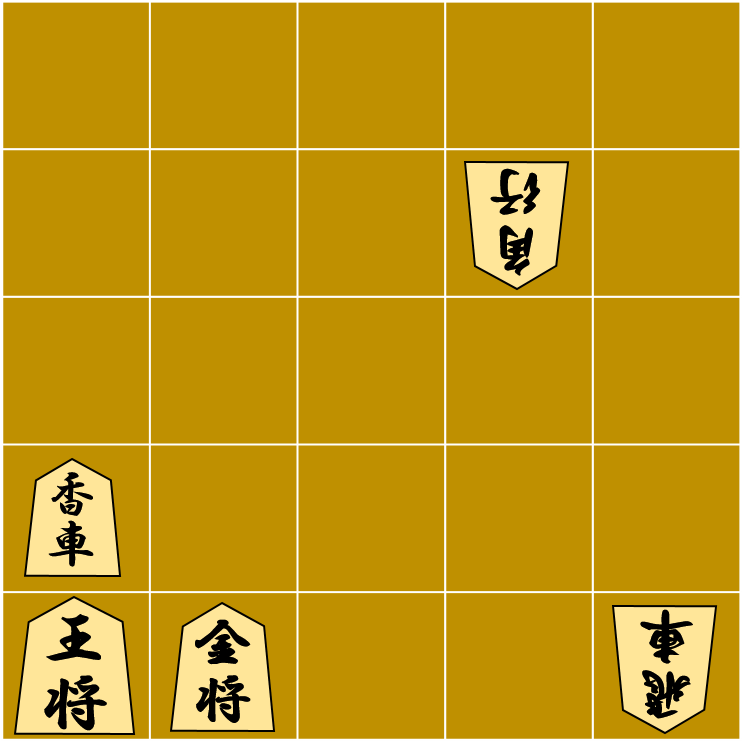

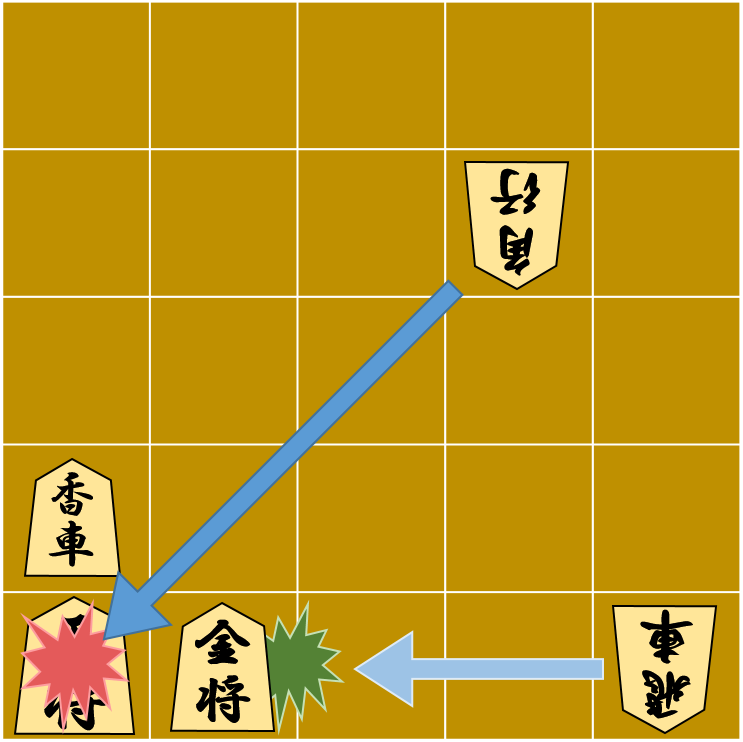

だがどちらを残すかは決められる。飛車を逃せば角が取られる。角を逃せば飛車が取られる。どちらかは取られるがどちらかは逃がすことができる。指し手は飛車と角のうちどちらを残したいかを選ばざるを得ない、すなわち「二者択一」の状況だと言える。そしてその二者択一を迫られる指し手は、葛藤を経験することになる。(図2)

図2

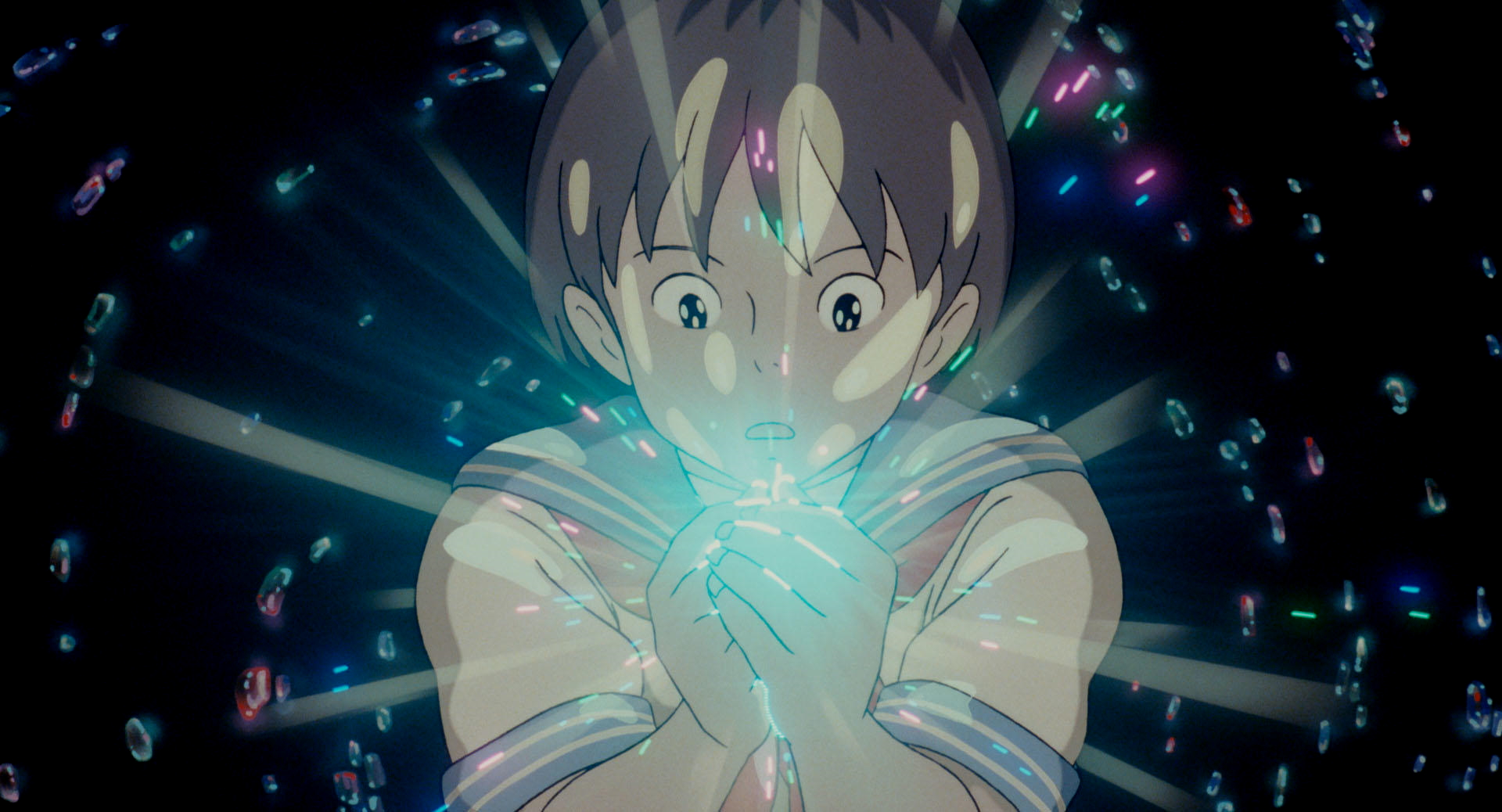

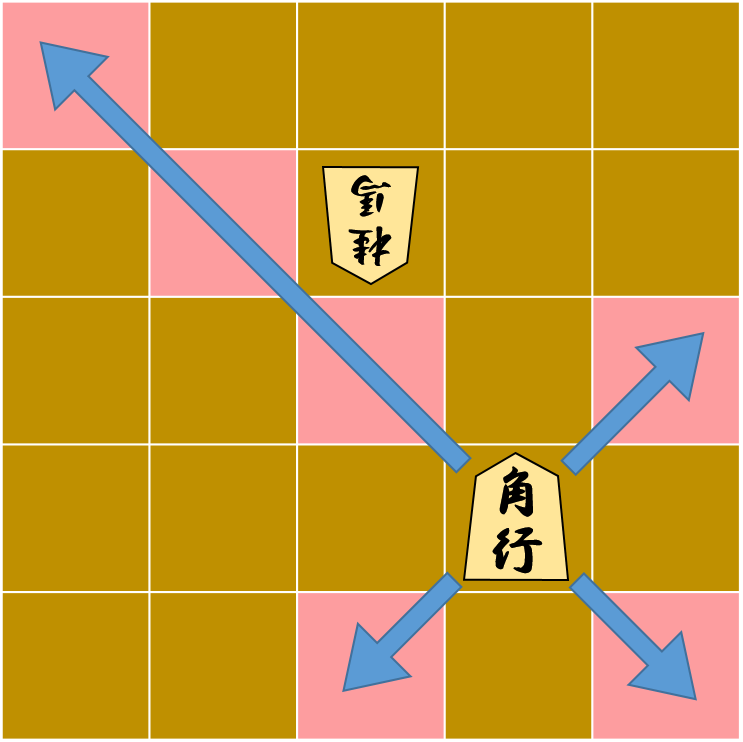

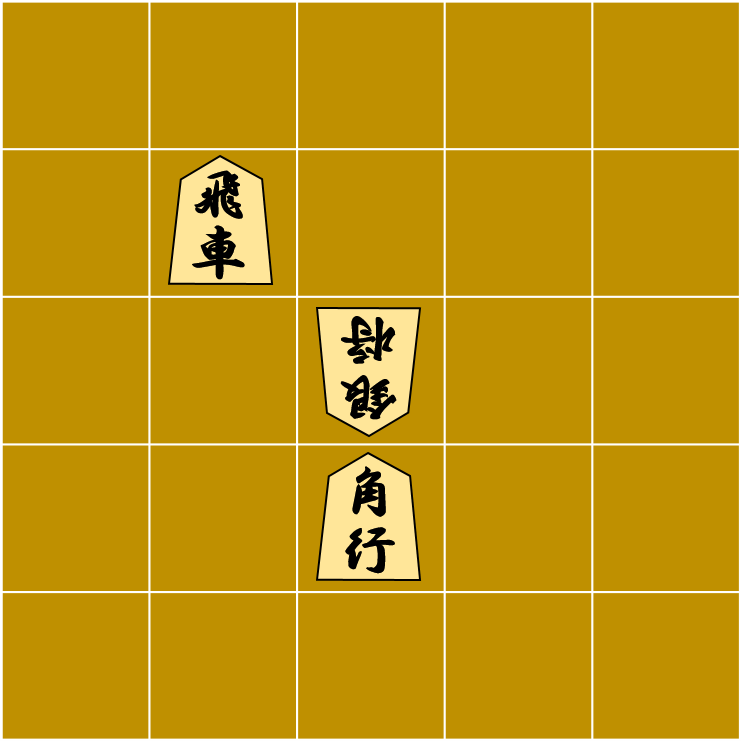

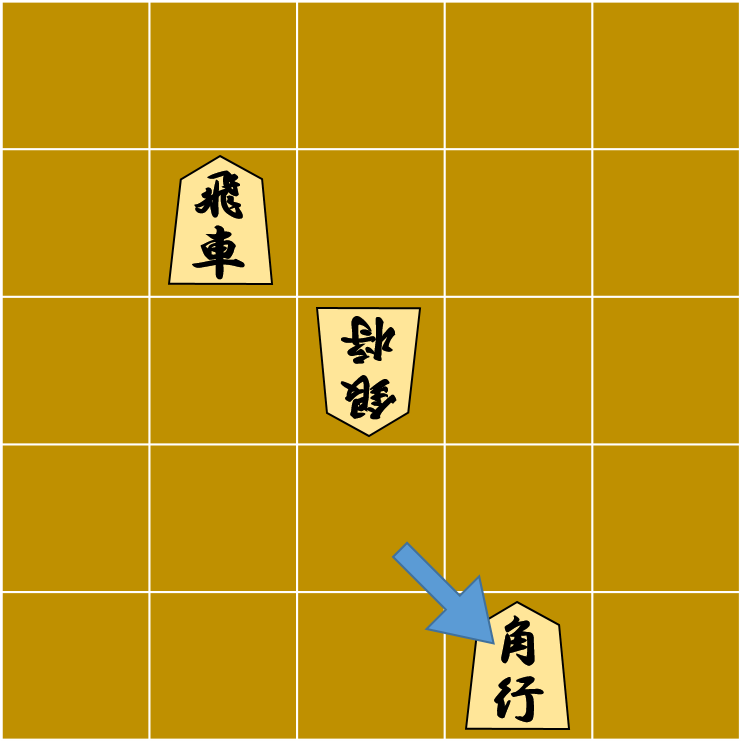

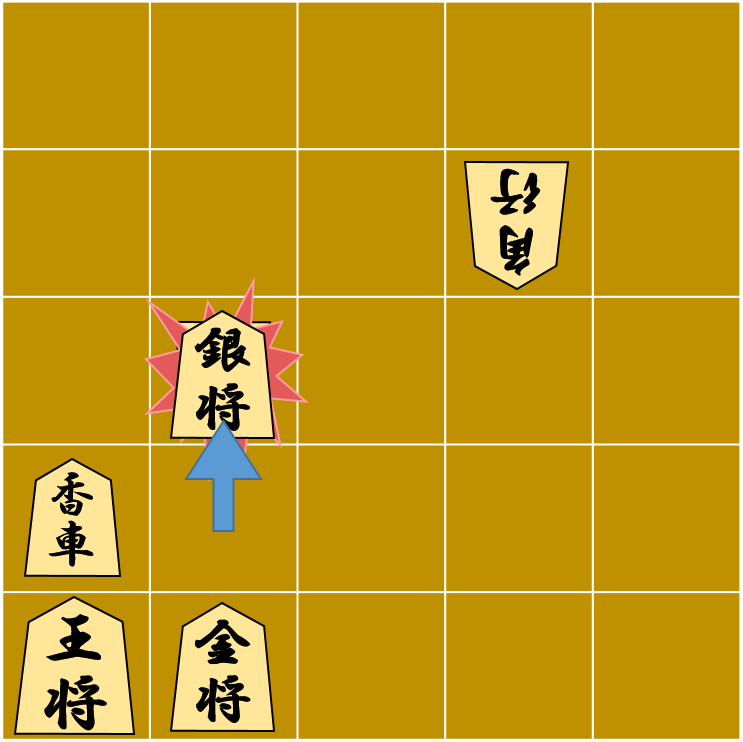

ちなみに、図3、4も同じように両取りをかけられている状況である。前例と同じように、飛車も角も銀の攻撃範囲にいるのに対し、銀は飛車角どちらの攻撃範囲にもいない。だから銀は飛車角どちらも攻撃できるが、飛車角は銀を取ることができない。

このとき、指し手はやはり二者択一を迫られるわけだ。

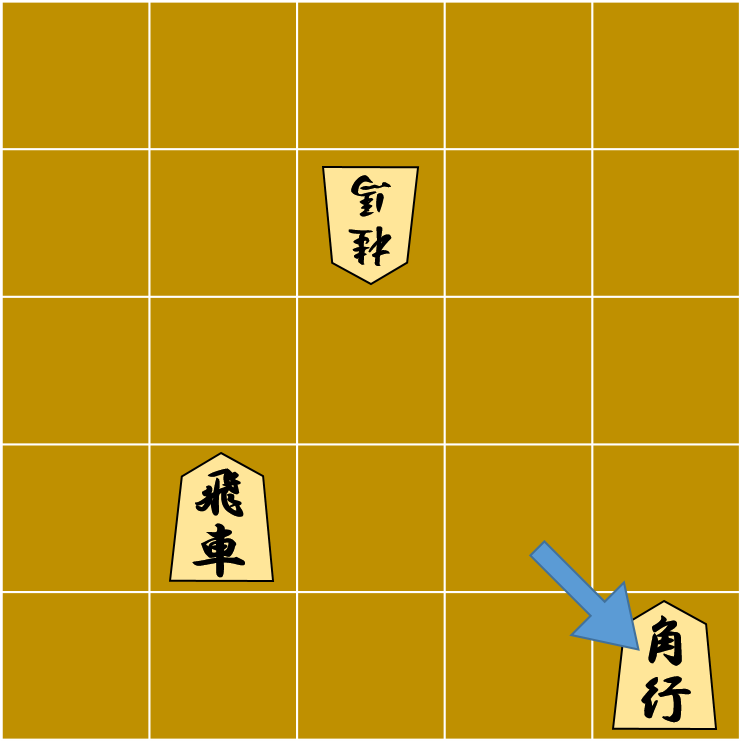

図3

図4

❖ 将棋を例にした「矛盾」の説明

将棋には矛盾を経験すると言える局面もある。

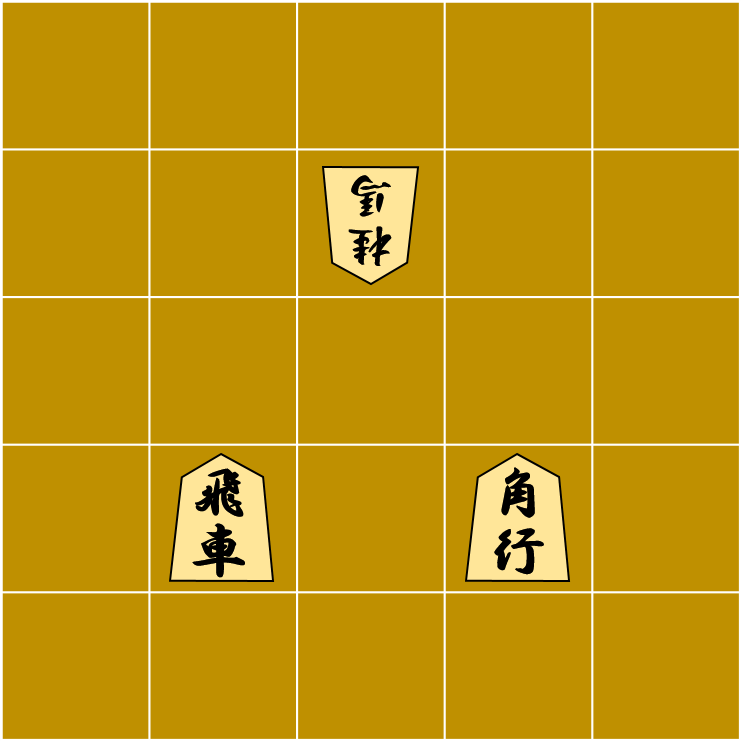

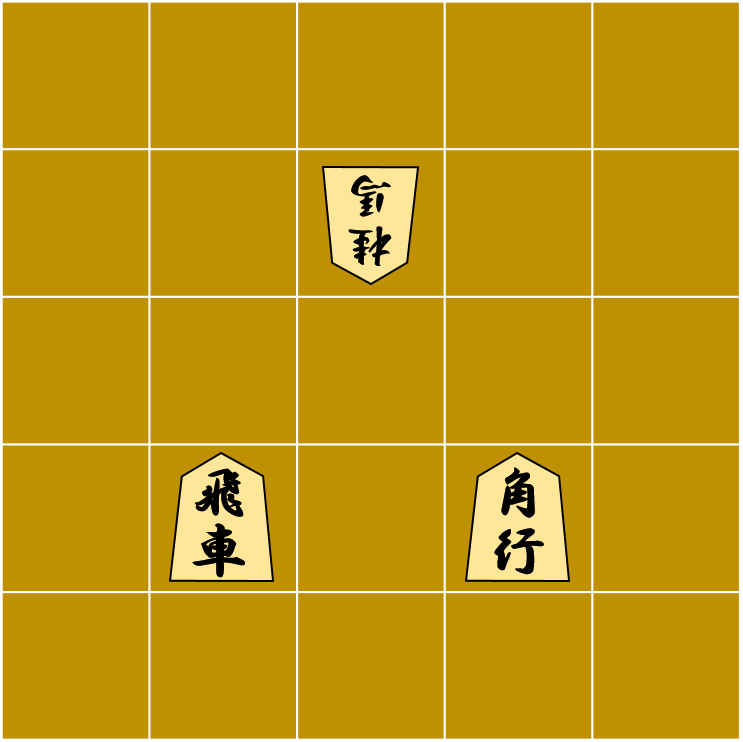

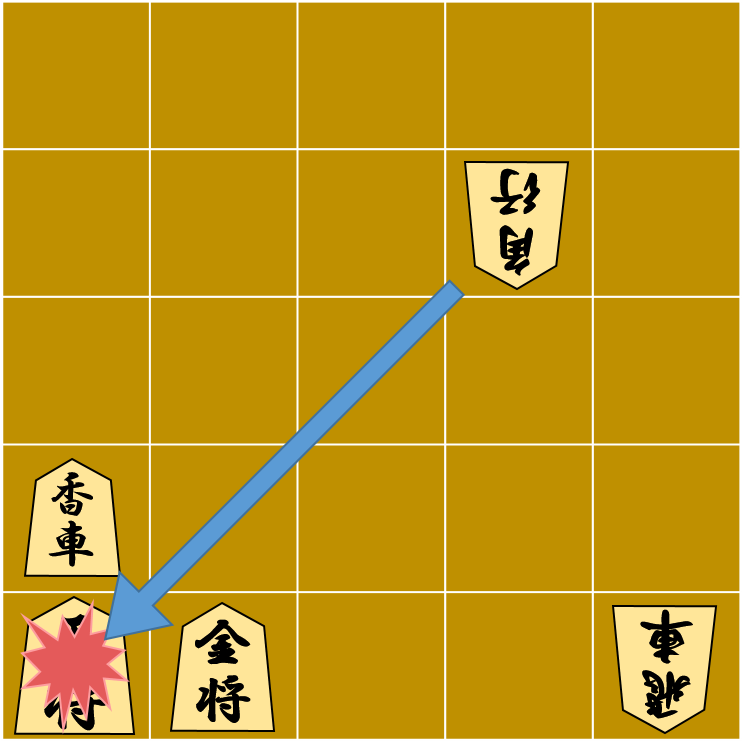

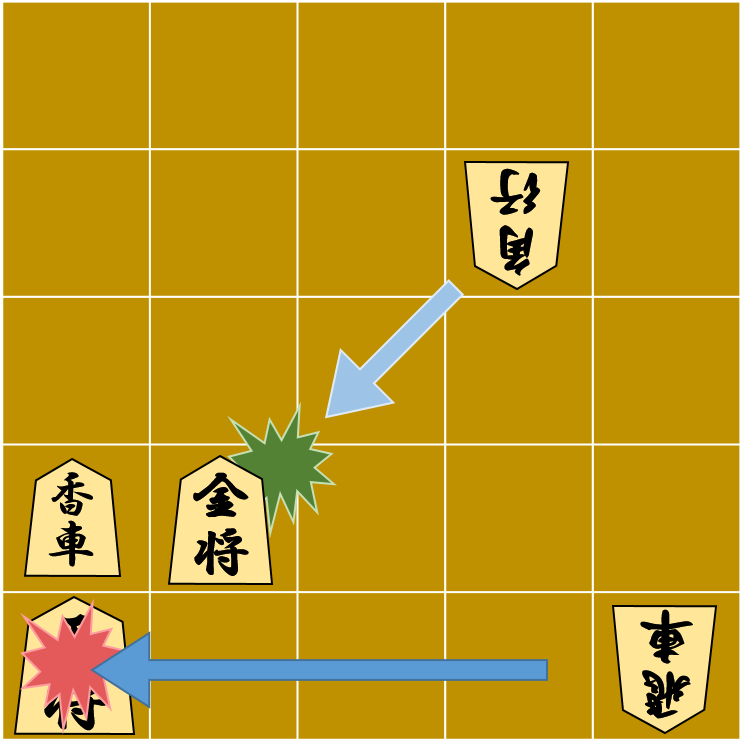

たとえば図5の状況である。ここでは、相手の角がこちらの「王」の駒を狙っている。いわゆる「王手」をかけられた状態である。将棋は王の駒を取られたら負けなので、このままでは負けることになる。

図5

王の駒は全方位に一マスずつ進めるが、ここでは王の前に「香車」の駒がいるので王は前に動くことはできない。王が動くことができるのは「金」の駒の前だけである。だがそこに動いても角の攻撃範囲にいることは変わらない。そして香車は前方にしか進めない。だから、ここでできるのは金の駒を一マス前進させて、角の攻撃から王を守ることだけである。

しかし、それをすると今度は右にいる相手の飛車がこちらの王に王手をかけることになる。

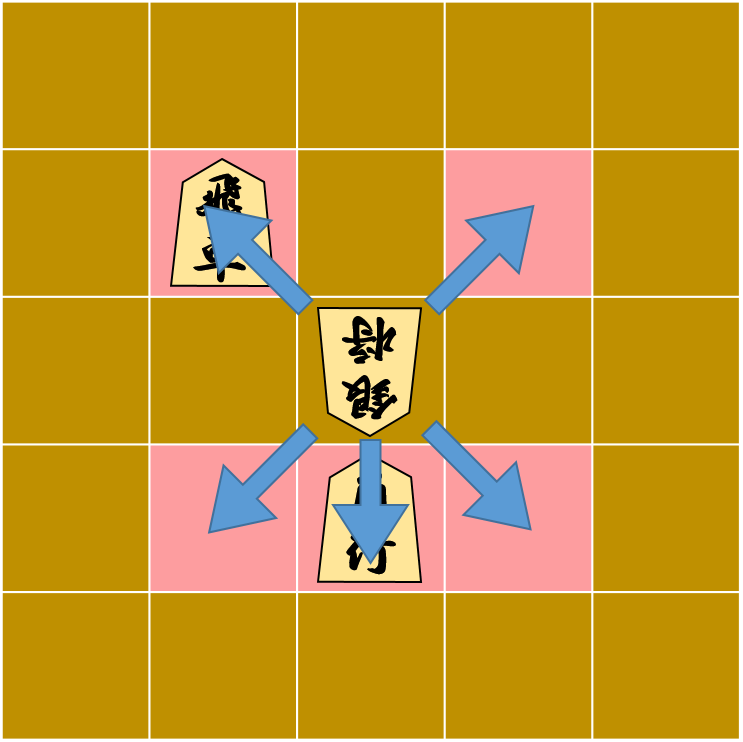

つまり金は動かなければ角によって王を取られるし、動けば飛車によって王を取られる。(図6)一体どうすればいいのか?

どうすることもできない。一見、金の動きに関して選択肢があるように見えるが、実際には選ぶことができない。これはいわゆる「詰んだ」状態である。(そもそも、この状態は「王手された状態を放置してはならない」というルールに反することになるようだ。)

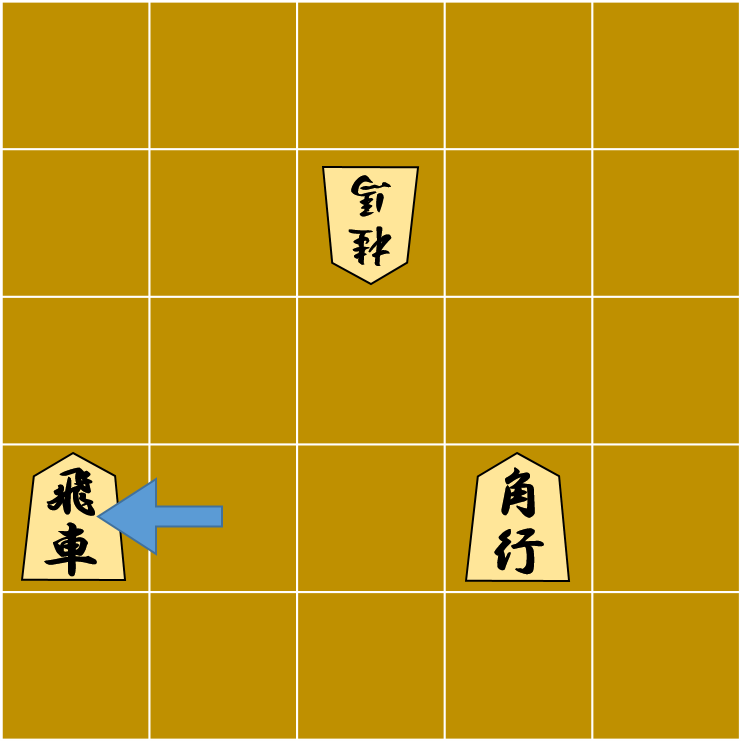

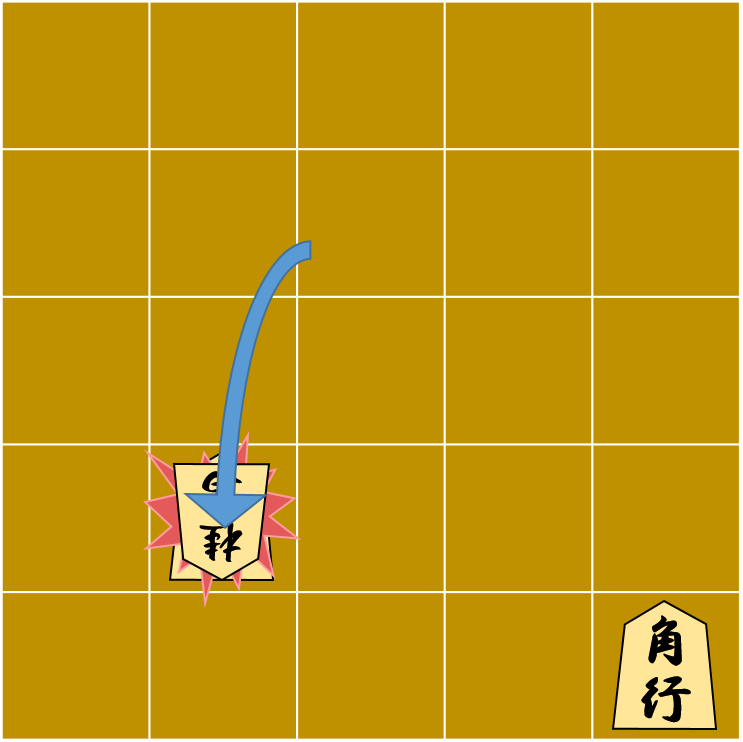

図6

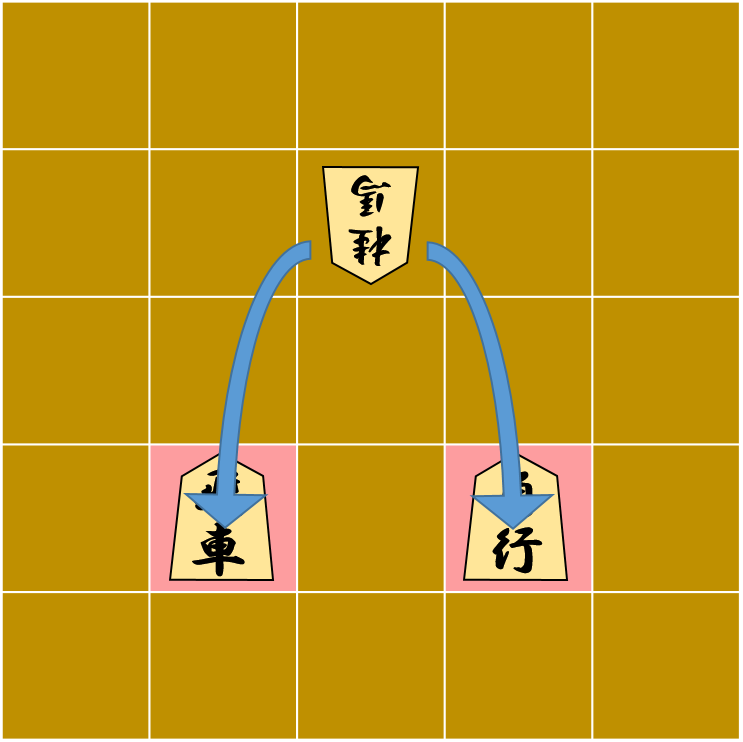

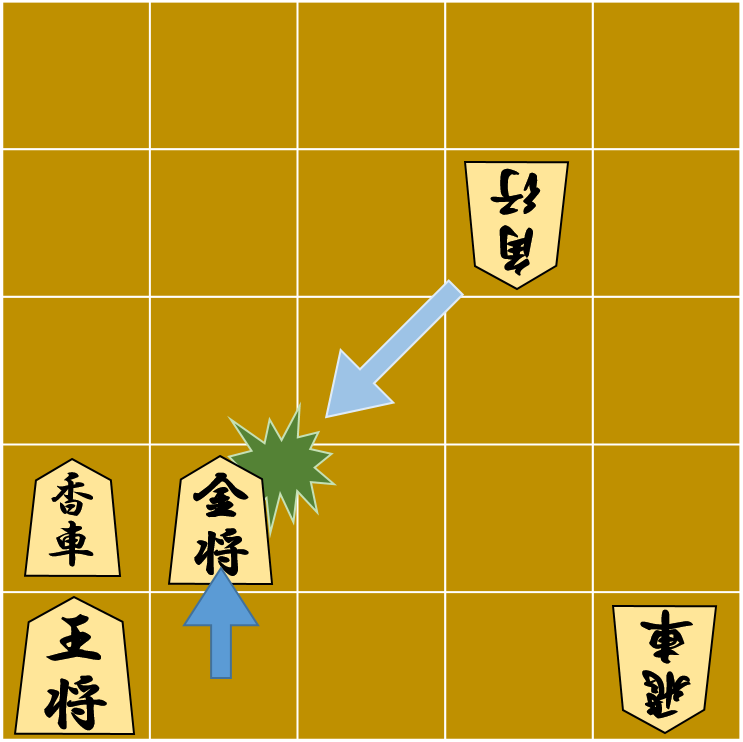

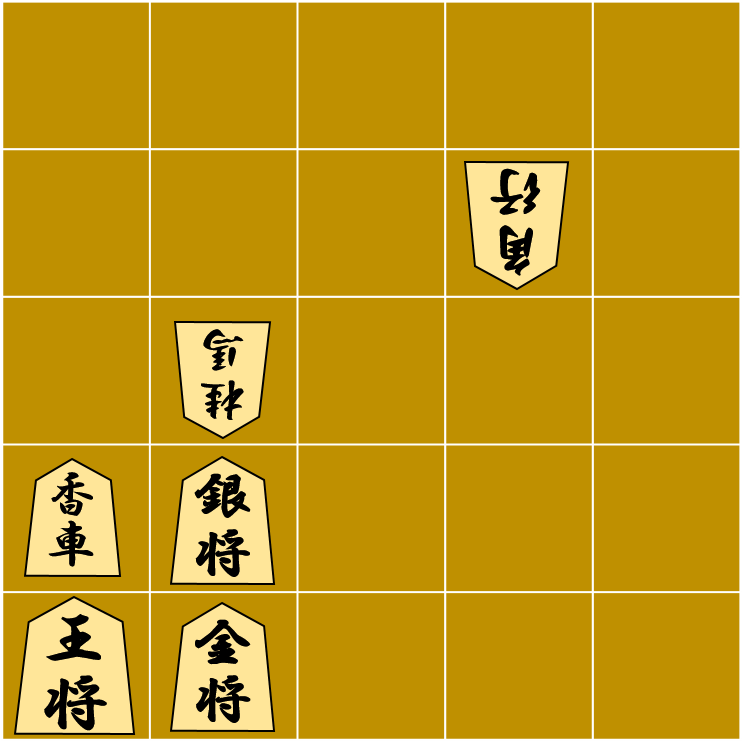

図7

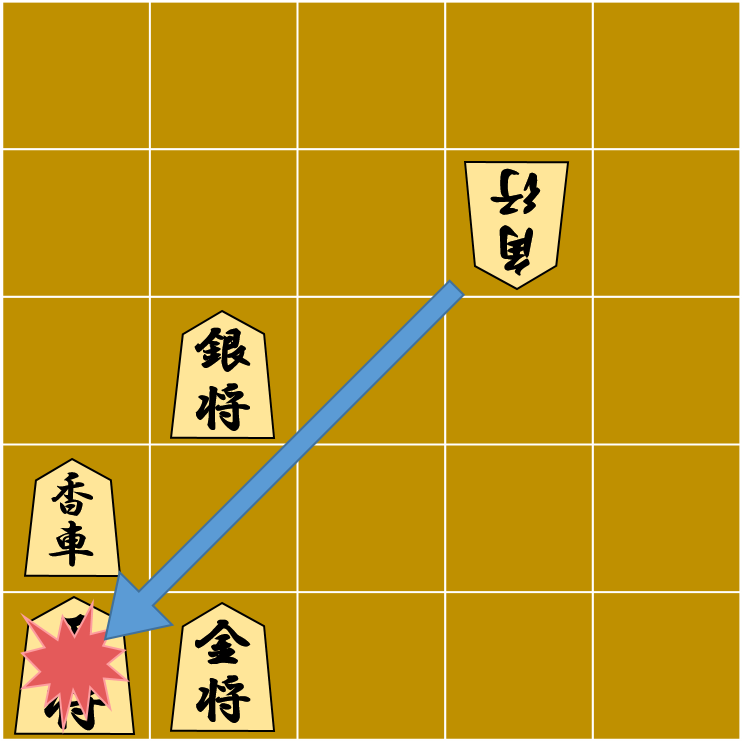

図7も同じように詰んだ状態である。このとき、こちらの銀の駒の前に相手の桂馬の駒がいる。桂馬は将棋の中では唯一敵味方を問わず他の駒を飛び越えられる駒である。そしてこちらの王はその桂馬の攻撃範囲にいる。このままでは、王は相手の桂馬によって取られ、負けてしまうことになる。

それを防ぐには銀の駒を前に出して桂馬を取ればいいわけだが、それをすると今度は、右上に控えている相手の角に対して王への攻撃の道を開けてしまうことになる。

つまり銀は動いても駄目だし動かなくても駄目なわけだ。

これは、こちら側からしたら矛盾した状況だと言える。

論理学における矛盾の定義とは「Aかつ非A」、つまり「Aである、と同時に、Aではない」であった。

図5,6の状況を矛盾の定義に当てはめると、「王への攻撃を防げる、と同時に、王への攻撃を防げない」になる。金は動いても動かなくてもその状況が変わらない。あるいは「王手放置」を禁じるルールに照らし合わせると、金を動かしても動かさなくても「王手に対処する、と同時に、王手に対処しない」ことになる。

これは、先の「両取り」をされた状態とは明確に違う。両取りをされた状態は二者択一を迫られる状況だったが、こちらは選びようがないのだ。

ここまでの考察によって、まず「葛藤」と「矛盾」の違いを言葉だけによってではなく、将棋というビジュアルを伴うものによって一応その基本的な違いを説明できたのではないかと思える。

❖ ダブルバインドの例として

実際の将棋の対局では、このように詰んだ状態になったら指し手は「参りました」と言って負けを認め、対局をやめられる。あるいは数手先に確実に詰まれると悟った場合も、同じように負けを認めてやめられる。そのため、詰まれた指し手は負けた悔しさは感じるだろうが、矛盾によるストレスはほとんど感じなくて済む。

ここで一つの仮定をしてみよう。

まず、詰まれたとわかってもその対局をやめることができないとする。そしてそれぞれの駒に精神が宿っているとする。さらにトドメを刺されないまま延々とその詰んだ状態を続けられるとする。すると、先の金や銀の駒に宿った精神は一体どうなってしまうだろうか?その精神はいつまでも“健康”なままでいられるだろうか?

この仮定した状況は、グレゴリー・ベイトソンが言うところの「ダブルバインド状態」と似ている。

ダブルバインドを「葛藤」の状況、つまり二者択一の状況のことだと説明している人がたまにいるようだが、明らかな誤解である。ダブルバインドは二者択一の状況ではなく、二者択一ではないのにも関わらずどちらかを選べると錯覚しつづける状況、つまりすでに“詰んでいる”状況だと言える。

統合失調症の病因論としてベイトソンが唱えたこの理論がユニークなのは、その病因を遺伝のような決定論的な要因にも、逆にいつどこで誰が発症してもおかしくないという非決定論的なものだともせず、「学習」の結果だと仮定していることである。統合失調症患者が独特な病態を発症するのは、事前に患者が独特な学習をしてしまっているからではないかと考え、だとしたら一体どんな学習をしてしまっているのか、と考えている点がユニークなのである。

実際に学習をすることが精神の異常につながる例もある。

犬をつかった「神経症生成実験」というものがある。この実験では犬にまず「円」と「楕円」それぞれの図形を見せ、たとえば円を選んだ場合だけ褒美をやり、楕円を選んだ場合は電気ショックを与えるとする。これを続けると犬は円だけを選ぶようになる。円を選べば報酬がもらえ、楕円を選べば罰が与えられる、ということを学習するわけだ。そしてこの犬に対し、徐々に円と楕円の差を小さくして提示する。そしてその違いがほとんどわからなくなるほど小さくなったとき、犬は精神の安定を崩し、神経症的症状を発症してしまうのである。犬にしてみれば、自分がなぜ報酬を与えられたり罰されたりするのかその違いと理由がわからなくなり、にもかかわらず選択することを強要されるために強いストレスを感じるわけだ。

だが犬がこの実験によって精神の安定を崩すことになるのは、あくまでも事前に「円を選べば報酬がもらえ、楕円を選べば罰が与えられる」という上記の学習をしている場合である。その学習をしていない犬に対して違いがほとんどない円と楕円を提示しても、なにも起きない。あるいは、すでにその学習が済んだ犬でも、その後の実験をそこが「実験室」であることを示す「コンテクスト・マーカー」がない場所で行うと、やはり神経症的症状は出ないという。

この実験は、ベイトソンによる統合失調症の病因は学習や経験であるとする仮説の一つの論拠になっている。

この動画では円と楕円ではなく、周波数が微妙にしか違わない2つの電気刺激の区別をつけるように求められたがそれができなくなった犬が、実験台の上では餌を食べなくなったことが示されている。だが台から降りると正常に餌を食べている。

ちなみに、将棋にはルール上の矛盾も存在するらしい。たとえば詰将棋における「最後の審判」などだ。

将棋を含めたゲームにも、そして社会にも様々なルールがあるわけだが、特にそのルールが「禁止令」、つまり「~してはならない」といった形をとっているとき、複数の禁止令の間で矛盾が生じることはありえることだ。あるいは、ルールが「自己言及的」な形になるとき矛盾が生じることもある。

いずれにしても、矛盾を理解するためにはまず葛藤との区別をつける必要がある。

以上の考察が、「葛藤」と「矛盾」は何が違うのかと思う人にとってなんらかの参考になれば幸いである。

2021 7・4

◯参考サイト

・詰将棋における矛盾「最後の審判」について Wikipedia

※内容、テキスト、画像等は正しい引用以外のあらゆる転載・引用・使用を禁じます。